Metamorphology of the Breeze

海の蝶−「国際単一型A級12呎ディンギー」の再生

A Case Study on the Survival

of the 'International 12 foot Dinghy'

品川 誠

Makoto Shinagawa

名古屋造形芸術大学・名古屋造形芸術短期大学 紀要 第3号 1997 所載

図(0):'The Shadow of Breeze'(Installation、Study 制作:品川 1976)

微風の変容

Metamorphology of the Breeze

海の蝶−「国際単一型A級12呎ディンギー」の再生

A Case Study on the Survival

of the 'International 12 foot Dinghy'

品川 誠

Makoto Shinagawa

名古屋造形芸術大学・名古屋造形芸術短期大学 紀要 第3号 1997 所載

図(0):'The Shadow of Breeze'(Installation、Study 制作:品川 1976)

第1章 「海の蝶」

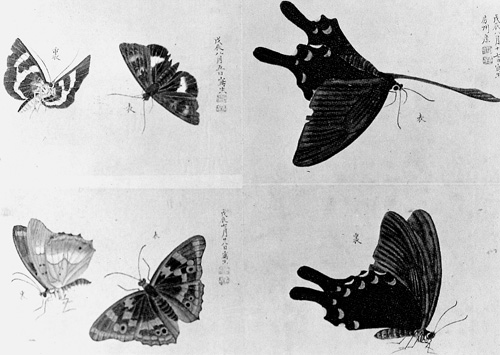

九州長崎で過ごした少年時代、夏から初秋にかけて頻繁に襲来する台風の前夜になると心が騒いだ。台風一過、翌朝は嘘のように晴れ渡って夏の太陽が再び灼けつくように照りつける。その中を胸をときめかせ、捕虫網片手に近郊の野山に飛んで行く。運が良ければ翅も破れ、痛々しい姿で翔んでいるタイワンツバメシジミ(Everes

lacturnus)のような見慣れぬ蝶と遭遇できるのだった。

その地域に土着していなくて、他地域から迷入した、これらの蝶を「迷蝶」(migrant

butterfly)と呼び、その移動のメカニズムはいくつか考えられるが、日本に飛来する迷蝶の多くはフィリピン、インドシナ〜中国南部、台湾などの地域から日本列島に向けた南西気流にのってやってきたものと推定されている。台風によるものも基本的には同様で、台風に巻き込まれ上昇気流の著しい中心部(眼)で空中停滞飛行をしたまま運ばれてくると想定され、この場合比較的短時間にかなり隔たった地点に到達する。

また“てふてふが一ぴき韃靼海峡を渡つて行つた ”(安西冬衛)と詩にも謳われているように海上を力強く飛翔するツマベニチョウ(Hebomoia

glaucippe)のような蝶もしばしば目撃されている。

図(1):「タイワンツバメシジミ(Everes lacturnus)」(品川画 1958) 図(2):「ツマベニチョウ(Hebomoia

glaucippe)」

少年時代の野分の風が吹き渡る草原での異郷の蝶との、それに前述の海の蝶の詩との邂逅がその後の私のヨットなどのデザインの原風景になっていることに今さらながら思い当たる。モノと生キモノを包んでいる共通の風景。環境や風土を共有しているそれらの風貌や挙動が似通ってくるのは当然だという思いがますますつのる。

詩人へルマン・へッセによれば、“蝶は花と同じように多くの人々から特別に優遇された小さな被造物であり、小さなきらめく芸術品として

、賛歌としてこの上なく親しみ深く気品があって、機知に富んだ天才たちにより発明され、愛情のこもった創造意欲をもって考案されたもののように思われる。蝶は本当に特別な生き物であり、その価値はあらゆる時代にあらゆる民族に感じとられてきた。蝶は単純にして明白な啓示であり、それ以上に命はかないものの象徴であると同時に永遠に持続するものの象徴であり、ヒトにとって太古から魂の象徴となり紋章として描かれる存在となった。”('Uber

Schmetterlinge' Hermann Hesse 1935)

図(3):THINK PINK社(米)のメッセージ(Yosemite National Park USA)

一方、東アジアの一角の日本に於ける「蝶」観は、中国荘子の「胡蝶の夢」の故事に代表されるように、蝶を遊離魂とする見方に影響を受けてきた。これは古代ギリシヤで蝶を霊魂(プシュケ)とみなしたのと似通っており、わが国で古名を「カワヒ(ビ)ラコ」と呼ばれた蝶は、正倉院御物を初めとしてその後の芸術・文化の全般に亙って重要なモチーフとされ、現代に至っている。

以上の象徴性に加え、日本でも江戸後期には蝶などを正確に写生する画風が興こり、これら「蟲譜」の作者として円山応挙、増山雪斎、渡辺崋山、合葉文山、また博物家として細川重賢、栗本丹洲などが知られる。

図(4):織田信長の「胡蝶紋陣羽織」(東京国立博物館蔵) 図(5):「蟲豸帖」増山雪斎(1754-1859 東京国立博物館蔵)

もとより西欧では、ことに蝶をはじめとする博物学的研究が盛んで、文学者・詩人であるへルマン・へッセも愛する蝶のふるまいを以下のように精密に観察している。

“(略)音もなくゆうゆうと一羽の白い蝶が優雅な孤を描きながら空中から舞い下りてきた。そして地面をすれすれにかすめ飛び、あたりをうかがうようにひらひら羽を動かすと陽だまりの切り立つ岩面にぶら下がった。アポロは羽をたたんだ。すると前翅のえもいわれぬ丸味をもった高貴なほっそりとした形がはっきりと見えた。(略)

そうしてアポロはふたたび舞い上がると一瞬心を決めかねるように漂う気配であったが、突然つづけざまに歓呼するように羽ばたくとみる間に深くきらめく大空へ高々と消えて行った。”

('Appollofalter' Hermann Hesse 1901)

図(6):「アポロウスバシロチョウ(Parnassius Appllo)」図(7):オリンポス遺跡での聖火採火式(アトランタ・オリンピック1996)

この文の題名である「アポロウスバシロチョウ(学名 Parnassius Appollo)」はギリシャ神話の「パルナッソス山のアポロン」に因み、ヨーロッパでことに愛される蝶であり、その飛翔するさまや姿がよく表されている。そしてアポロンといえば私の脳裏に思い浮かぶのは、やはり古代ギリシャでオリュムポスの神々に捧げられたオリンピック競技であり、歴代の近代オリンピックで制式艇として採用された小型ヨット(Dinghy)のあれこれである。

図(8):オリンピック制式艇

蝶とヨットの共有する意味。Parnassius属の特徴はその翅にあり、ちょうどヨットの帆のように半透明で翅脈がくっきりと顕われる。日本にも近縁の蝶が三種いて、和名「薄羽白蝶」と呼ばれる所以であるが、それにも増してこの蝶の振る舞いと翅の形そしてヨットの帆と性能―その相関と相似にデザインに於ける環境や風土の意味、ここでは「微風が創る形」が潜むことに思い至る。

第2章「翅の意味」

パルナッソス山の微風に舞う優雅なアポロウスバシロチョウや、南国の荒々しい台風に吹き寄せられた痛ましくも敏捷なタイワンツバメシジミなどの翅と、穏やかだったり、吹きすさぶ各地の海で人智と経験の積み重ねの末に育まれたヨットのさまざまな帆。

これらの間には象徴的にも機能的にも共通した意味があるのではないかという作業仮説のもとに、ここではその流体・空力特性の定性解析を通して、ヨットの帆(セイル)と蝶の翅に潜む形の意味を探ってみる。

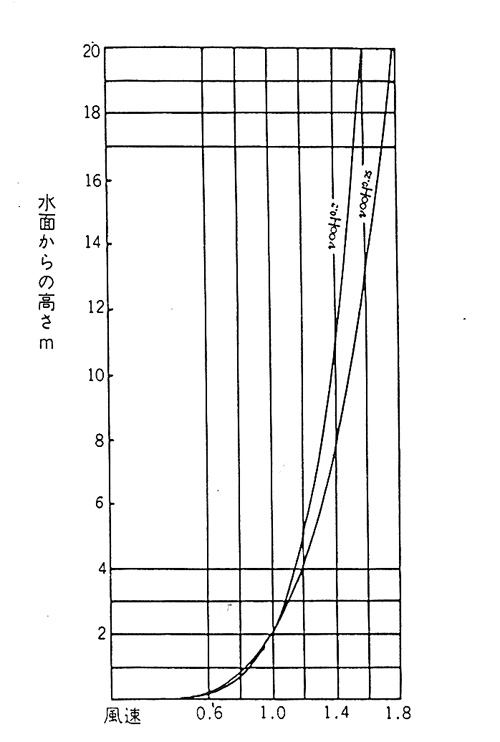

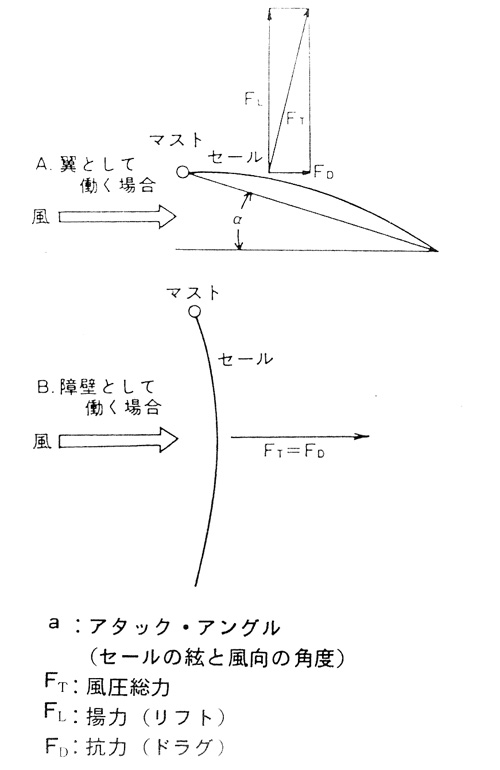

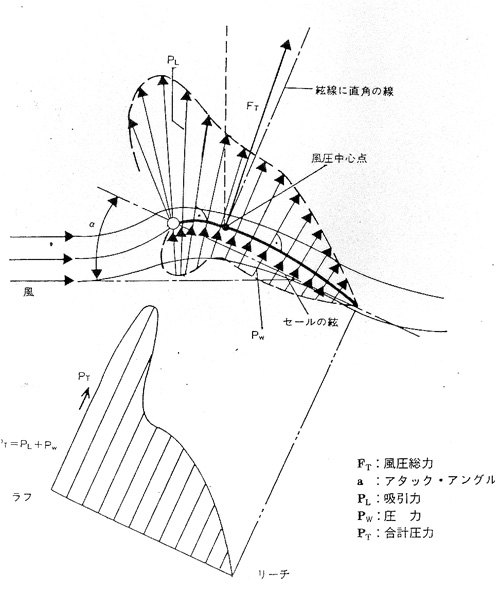

図(9):風速分布曲線(横山 晃) 図(10):蝶の翅・ディンギーの帆の働き(〃) 図(11):翅・帆に働く吸引力と圧力

(〃)

まづ蝶が舞いヨットが滑る、共通したメディアとしての「風」。

自然風は地上や水面に近い所では風速が遅く、位置が高くなるに従って風速が増す。その風速分布の傾向は等差級数的ではなく、図(9)のような曲線を描く。実際の風速分布は、場所により、時により一律ではないが、ほとんどの場合H0.15乗〜H0.3乗に比例した傾向を示す。気象学では地上10mの風速をいわゆる「風速」としているが、蝶やディンギーの舞台は地上や水面上2mのあたりになろう。

この高さでの風に対する蝶の翅やディンギーの帆の働きには、A.風を流す場合、B.風を孕む場合がある。

―見してBの風圧力はAの風圧力よりも大きそうだが、実際にはAの迎え角α(Attack angle)が約20°の場合の方がBよりも遥かに大きい。Aの風圧力は図(10)のように揚力(風向と直角方向の分力)と抗力(風向と同一方向の分力)に分解できる。いっぽう、Bの場合は風圧力はすベて抗力で揚力は無い。

セイルに風が流れる時、図(11)のようにリーサイド(風下側)には吸引力、ウェザーサイド(風上側)には圧力が発生し、それらには次の傾向がある。

1.リーサイドの吸引力はウェザーサイドの圧力よりも大きい。

2.吸引力も圧力も.力の分布は翅や帆の面に―様でなく、ラフ(風が吹き込む側)に近い場所が大きい。特に吸引力はラフに集中する。

3.図上のFTはすべての吸引力と圧力を総合したベクトルで、その位置は図のようにラフから約1/4の場所にある。

ただし、それはαが5〜20°の場合だけで、αの増加と共に帆の中央に近づき,図(10)のBのように翅や帆が風を孕んだ時には弦の中心(面積の重心)に来る。

蝶の翅・ディンギーの帆に働く風圧力、揚力、抗力は翅・帆の面積に比例し、かつ相対風速の2乗に比例し、空気の密度の影響もある。

FT=1/2ρυ2乗SCT(翅・帆に働く風圧総力)

FL=1/2ρυ2乗SCL(翅・帆に働く揚力)

FD=1/2ρυ2乗SCD(セイルに働く抗力)

ρ=γA/g:空気密度kg・sec2乗/m4乗

(気圧と気温によって変動し、夏季=0.117、冬季=0.133、平均=0.125)

γ:空気の比重kg/m3乗

g:重力加速度≒9.8m/sec2乗

S:翅・帆の面積m2乗

CT:風圧力数(無次元値)

CL:揚力係数(無次元値)

CD:抗力係数(無次元値)

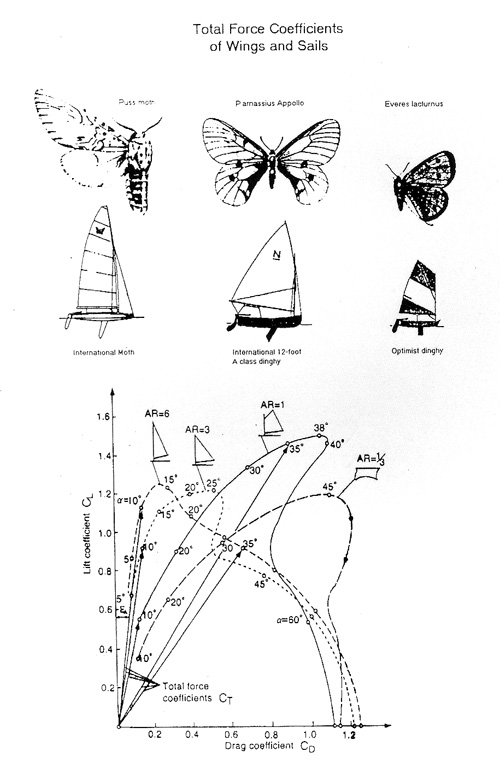

図(12):縦横比(AR)の異なる翅・帆の性能曲線('AERO-HYDRODYNAMICS of SAILING'

DODD,MEAD & CO.+品川)

翅・帆の性能(定量的には馬力・耐力、定性的には風上への切上がり性能・挙動適性など)は当然、多様な要素から成り、翅・帆の特性を表わすこれらの係数は翅・帆ごとに異なる。しかし多くの風洞実験や空力学的類推により、その特性の傾向にもあるパターンが認められる。即ちCT、CL、CDは次の5条件に支配される。

1.迎え角α(Attack angle):1枚の翅・帆でも、迎え角αに応じて係数CT、CL、CDが変化する。

2.キャンバー(翅・帆の水平断面の弯曲)の深さとその位置。

3.縦横比(Aspect Ratio−翅・帆の高さと前後幅の比率)及びラフやリーチの弯曲など、翅・帆のプロフィールの形状。

4.翅・帆の面の平滑度や空気を通す度合の大小など翅・帆の材質の条件。

5.弯曲の分布がスムースか否か、リーチまくれ、翅・帆面の皴や引きつれの有無など

図(12)はCT、CL、CDを表現するダイヤグラムの例で図上の4本の曲線は翅・帆の縦横比ARが、6、3、1、1/3の4種類を表わしている。

セイルの迎え角α=10度で見ると、縦横比ARの高い(細長い)セイルの方が高い性能を出す。ところがセイルの迎え角α=35度では、縦横比ARの低い(幅広の)セイルの方が大きい力を出しているのがわかる。

第3章 「シロチョウとA級ディンギー」

これらの条件のなかで我々が直観的に把握しやすいのは、翅・帆の形状(プロポーション)を決定する「縦横比」(Aspect

Ratio)であろう。蝶の翅、ヨットの帆ともにさまざまなアスペクト比や形状をもった多様な種類がみられる。そして蝶もヨットもその挙動や性能はその翅・帆のアスペクト比からおおよそ類推できるのである。

例えば児童のためのオリンピック制式艇である「Optimist級」などそのすばしっこさが野原をチラチラと翔び回るシジミ蝶にそっくりで可愛らしい。

図(13):縦横比(Aspect Ratio)(ヨット・モーターボート用語解説 土肥勝由) 図(14):「Optimist級」ディンギー

一般に航空機の翼にみられるような高アスペクト比(横幅に対し長さの大きい、細長い)の翅・帆をもつ蝶やヨットは俊敏で高速な振る舞いをするものが多い。蝶のなかでは細長い翅をもち梢上や高所を敏捷に飛翔する種類で、アオスジアゲハ(Graphium属)などが代表的なものであろう。ヨットでは近年、競技用、レーサーとしての高性能を追及してゆく過程で空力的な設計に基づく高アスペクト比のタイプがほとんどである。オリンピック制式艇では「Tornado級」が、また他にも自由で先鋭なデザインが許される「Moth級」がこれに当たる。

図(15):「アオスジアゲハ(Graphium属)」 図(16):「Moth級」ディンギー

一方アスペクト比の低い(縦・横の比率が極端でなく幅広い)翅・帆をもつ蝶、ヨットは一般に穏やかな振る舞いをするものが多い。このような蝶の代表は春の菜の花畑でヒラヒラと舞う「モンシロチョウ」(Pieris属)であり、前出の高山蝶「ウスバシロチョウ」(Parnassius属)であろう。

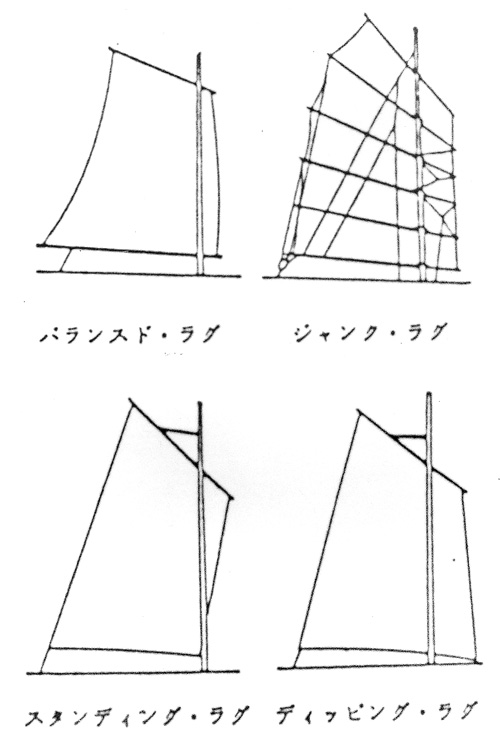

そしてヨット・デザインの流れの中では永い帆船の歴史の経験からその安定性、取り回しの容易さなど実用上の理由や帆布、マスト、リギンなどの材質的な制約などから伝統的にアスペクト比の低い幅広の帆が採用されてきた。ガフリグやラティーンリグ、それに日本では江戸時代の弁財船などの横帆や打瀬船のジャンク型の伸子帆がこれに当たり、洋の東西を問わず世界中の海で見られた。

図(17):「モンシロチョウ(Pieris属)」 図(18):伝統的な帆装 (ヨット・モーターボート用語解説 土肥勝由)

それらの伝統を承け継ぎながら競技用ヨットとして設計され、オリンピック制式艇として採用されて世界中の海に普及したのが「国際単一型A級12呎(フィート)ディンギー」である。日本でもその特徴ある幅広の白い帆に風を孕んでゆっくりと水面を滑る伝統的な帆装のこの小舟と、その岸辺に舞う、誰の目にも留まりやすいシロチョウとは、ともに我々の裡に共通の馴染み深いイメージを育んできたようである。

第4章 「A級ディンギーの系譜」

通称「A級ディンギー」がいつのころからか日本の水辺に現れ、そして一時期、とんと見ることの少なくなったシロチョウと同様にその姿を消していったこの間の事情は以下の記事に詳しい。

“そもそもA級ディンギーの発祥は、英国のBOAT RACING ASSOCIATION(BRA)が1913年に規格艇を決めるための設計コンペティションを行い、11案の提出プランからGEORGE COCKSHOTT氏の設計したものを採用したことに端を発している。

全長12フィート、幅4フィート8インチ、2人乗りの全木製クリンカー造り、l枚帆(100平方フィート)のもので、当初,「Aクラス・ワンデザイン・ディンギー(A CLASS ONE DESIGN DINGHY)」と命名された。短期間の内に、その優れたオール・ラウンドな性能―レース艇として、デイ・セーラーとしての扱いよさ、大型ヨットの足舟(テンダー)としての便利さ等々で、急速に人気が出て英国はもとより、他のヨーロッパのセーリング愛好国にも広がった。その結果、IYRU(INTERNATIONAL YACHT RACING UNION)によって国際レース艇として採用され、'INTERNATIONAL 12FOOT DINGHY CLASS'と呼ばれるようになった。

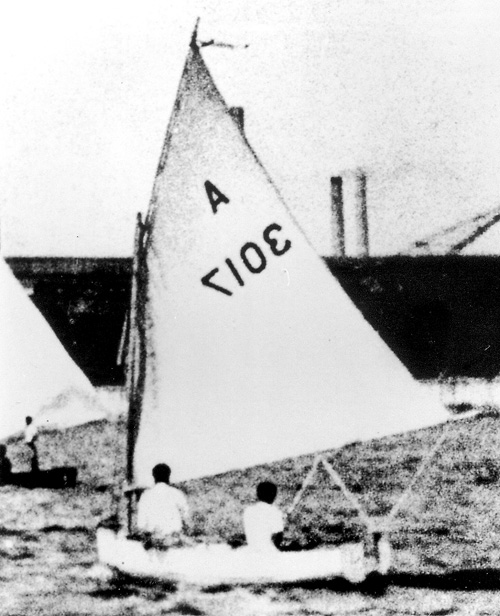

図(19):「国際単一型A級12呎ディンギー」(品川写図 1985)

1928年のアムステルダム・オリンピックでは一人乗り艇として採用された。日本では1932年(昭和7年)に日本ヨット協会が設立されたが、その翌年に、同協会の初の規格艇としてこの艇が採用され、「国際単一型A級12呎(フィート)ディンギー」と命名された。

そしてこの1933年(昭和8年)3月に慶応大学ヨット部のために横浜の岡本造船所によって日本における国産1号艇が完成し、「ナライ」と命名され、同年中に慶応大学ヨット部向けに4艇が追加建造された。

当時の価格は、艇体、セール、オーニング、アンカー一式でわずか100円であった。このクラスはその後日本中で見られるほどに普及し、多くの日本のヨットマンが特に大学のヨット部を中心としてこのディンギーで育てられてきた。しかし、1973年(昭和48年)にインカレ・レースでの採用がストップされて、470級が登場するにつれ、A級ディンギーは急速に姿を消してしまったのである。今や実働艇は日本中を探しても、恐らく数艇であろうか?(略)”(柳生正宥 舵 1991.5)

図(20):ヴェネツィア(伊)のA級ディンギー(品川 MUSEO STORICO NAVALE VENEZIA

1993)

図(21):全盛期のインカレ・レース(1960年代)

第5章 「A級ディンギーの生態−乗り手」

伊勢・三河湾の海域では「A級ディンギー」はいつ頃から姿を現し、どのようにして作られ、どのような活躍をしたのであろうか。ここでは、この海域での全盛期のこの艇の生態を伝えるほとんど唯一の文献を紹介する。

“知多半島鬼崎の名古屋大学艇庫に、一隻のA級ディンギーが健在である。まだ塗装も美しく、年に一度か二度海上に姿を見せるこの可愛いクラシックボートには、鬼崎に生き残っているオールドシーマン連から懐旧と羨望の視線が集中する。

艇齢二十余年、建造者の平岡ヨットもすでに亡い。知るかぎり名古屋近辺では他に3隻のAクラスが残っているのみである。戦前戦後、今日のマリンスポーツ隆盛の礎を築いた我らがマザーシップ・A級デンギー、その1隻を永久保存する方法を講じたいと考えるものである。

1932年、英国のAクラス・ディンギーが日本ヨット協会の規格艇とされ、1934年、名古屋においても10隻が坪井ヨット工作所により名古屋港内六号地スロープで進水した。これにより当地のヨット活動は東西と並んで隆盛を示すに至った。

1940年中部日本ヨット協会には、5米(V)級(鯱型)14隻と共にA級21隻か登録されている。そのほか非登録艇・貸ヨット等、すベて坪井ヨットの作品であった。

このフリートのうち、戦災をくぐり抜けたものはV−50、A−26、A−201、A−206のみに過ぎない。

戦後に建造されたA級は、1947年6隻(坪井)、48年4隻(坪井)、49年20隻(半田造船)、50年5隻(半田)、51年2隻(坪井)など、後に田原の中村造船や鬼崎の平岡ヨット製が加わる。60年代、大学ヨット部の注文の中にはラインをかなり変えたものも現れていた。

国体種目からも外れ、1970年学生ヨット連盟が正式種目を470クラスに変えるに及んで各地から急速に姿を消した。現在愛知県内に残るは2〜3に過ぎない。

図(22):名古屋港のA級ディンギー(大矢隆 所蔵) 図(23):志摩・浜島のA級ディンギー(品川 1976)

戦前のA級ディンギーの構造・艤装は面白いものがあった。多くの部品は細索(ラニヤード)で結合する。ストレッチャー(足掛け棒)が付いてオールでの力漕に備えていた。クラッチは前後2対(4か所)設けられ、帆装を脱した4挺オールで相当の風波の中を行動できる。更に、艇をダビッドに吊り上げる為のスリングが前後に付いていた。

この艇の本来の用途は汎用艇・雑用艇・作業艇である。帆面積は微風を見込んで充分過ぎる程だから、リーフポイントは欠かせない。(略)メンスルのガフ(ガンター)は日本では多く竹を用い、ハリヤードを結ぶとき滑らぬようスタンスルハリヤードベンドあるいはトップスルハリヤードベンドと呼ばれる特別の結索法がある。

ステムの内側にアイを設け、3mほどのペインター(もやい索)を付けておく。汎用艇としては艇尾にもペイン夕ーを付けておく。ちなみに、この艇尾ペインターは強風でハイキングするときティラーに搦めて、所謂ティラーロープとして使う。

A級のヘルムはウェザー側にかなりの保舵力を要する(当て舵とは違う)のが普通だから押す為のエクステンションは実用上必要ない。

センターボードトランクの後端左のクリートはハリヤード、右は頻度の高いセンターボードリフトに充てる。後のクリートはシートを仮に掛けて持つ。最近の艇種で見るボトムブロックは付けない。長いシートを捌くにも、漕ぐ時にも邪魔になるからである。タックはキールのアイボルトヘ直接取る。ブームバングは、長いブームを折る恐れもあり、研究を要する。

下ろしたセールは、ブームとガフを揃えてその間へ細く巻き込み、シートできちんとラッシングして仕舞う。なかなか格好の良いものである。ボートフックは無くても大型のあか汲みは必携である。経験によれば15cm径・長柄の、俗に謂う「肥柄杓」が最も役に立つ。アンカーは3〜5kgのストック型が良く合う。

この艇は1人で十分扱える一方で3〜4人乗ることもできる。レースでは元来シングルハンダーであったが戦後の艇数不足時代にインターカレッジで2人乗りがはじめられ、国体高校では3人乗りレースもあった。

わずか12フィート(3.6m)のオープンボートだが、しぶきは被っても波が打ち込むことは滅多になく、ゆったり座れるので単独で遠出するに良い。搭載量にも余裕がある。(略)

あれほどの遠航適性を持ったディンギーがあれほどの数で活躍していたという事実が信じ難い程になっている。あのような性格の船がもっとあって良いのではないか。何か大切なものが失われた儘になつていると思われてならない。

(「誉むべきかなA級ディンギー」「航跡」所載 大橋郁夫編著・発行 1992)

第6章 「A級ディンギーの生態−作り手 その1」

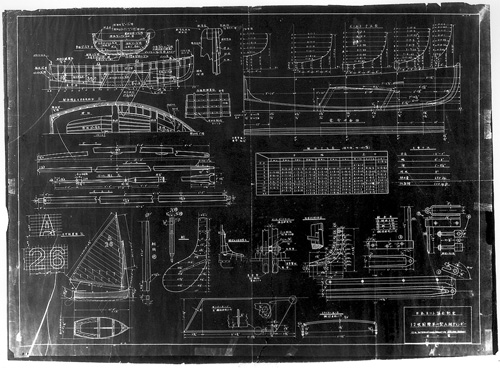

”初夏の午下り、杉山製帆所のひんやりした作業場で杉山さんと雑談をしているうちに、話題がA級ディンギーという小さな木造のヨットのことになり、そのうちに杉山さんが奥の方でごそごそしていたと思うと、折畳んだ一枚の古ぼけた書類をとり出してきた。

拡げてみると懐しい青燒の図面で、今話していた舟の全一葉図だった。さっそく借りて帰って写図を始める。仔細に眺めると、興味深い点に気がついて、まず書き込んである文字が古めかしく、呎(フィート)・吋(インチ)なんていう漢字が出てくる。それに最近では図面を青燒にしたいと思っても、やってくれる所が無いし、これは相当古い図面ではないかと思われてきた。

図(24):A級ディンギー全一葉図(青焼A1大)(杉山正義 所蔵)

これが技術史的に面白いのは、和船の伝統が根強く残っていた日本の小型舟艇の造船界に、明治以降入ってきた古典的な純洋式の小舟の一つで、その特徴的な構造である「鎧張り」と呼ばれる外観はひと昔前の遊園地の貸ボートにも普通に見られたものである。

この洋式の小舟を造っていた舟大工さん(小物造り)が往時には名古屋港(築港)近辺にも何人か居て、杉山製帆所ではそれらヨットに使うセイルを縫っていたということもあって、この図面が遺っていたものらしい。

因みに和船の建造に際しては、普通、舟大工の棟梁が木割りに基いて板っ切れに墨で簡単な絵図を描くのみで、これを「板図」といい、後世まで遺ったのは数えるほどしかない。

この図面に記されたヨットのセイル番号「A26」が気になって資料を辿ってみて判った限りでは、実在したA26号艇の方は昭和9年に、この伊勢湾海域でのヨット競技の創始団体である「東海ヨツト倶楽部」(旧東海ローイング倶楽部、後に中部ヨット協会に改組)が坪井ヨットに発註した10隻中の艇ではないかと思われる。後に名古屋屋医大に移管され、昭和15年には、旧制の名古屋帝国大学帆走部の所有となっており実際に「帝3」という艇名で登録されていた。そして戦争を生き伸びて終戦後、再生修理されて21年より新制名古屋大学ヨット部の練習艇として使用されたという。

激動期の伊勢湾で、ひたすら帆走のみのために創られ、木造ディンギーとしては永い寿命を全うしたらしいA26号艇も、やがてどこかの水辺で朽ちていったのだろうけれど色褪せた一枚の図面にその面影を遺している。”(海辺の連鎖4「一枚の図面」品川 1985)

「A級ディンギーの生態−作り手 その2」

“つい最近になって、名古屋港の職方の間で幻の船匠と言われた人にやっと会うことができた。話にはよく聞いていたのだけれど、実際に顔を見るのは初めてで、少しドキドキした。

船匠の名は間部政七(まべせいしち)さん。78才になり、少し体調を崩されたと聞いて心配していたのが、そのご当人の快気祝いを杉山製帆の作業部屋でやるというので駆けつけてみると、至って元気で、陽気な話しっぷりには圧倒されてしまった。

間部さんは明治41年2月2日、紀州古泊(現熊野市磯崎)で生れた。大正11年高等小学校を卒業後すぐに引本町(尾鷲湾東岸)の泉造船所で7年8ヶ月の間小僧として働き、昭和4年正月にやっと年季が明けて職人に昇格した。

昭和11年8月の或る夜、寝泊りしていた工場の窓から道具箱1つを抱えて逃げ出し、知人を頼って名古屋へ出る。まず柴田の宮本造船へ入ったけれどすぐに仕事が切れ熱田の伊藤造船へ、そしてまた宮本造船へ戻って13年4月に今も元気な奥さんと南区鳴浜町に世帯を持った。その後熱田の浜の山大服部造船で働いたりしているうちに、時局のせいで17年企業合同となり、小さい造船所は次々に閉鎖に追い込まれ、間部さんはしょうもなく、ベカ(田舟)や馬車台造りなどの拾い仕事をして凌いでいた。

この時期の若い間部さんの行状を聞いていると、職人の就業のありさまがうかがえて面白い。徒弟制が遺っているし、腕を頼りに各地へ流れ、またその腕を買う下地があった。

伊勢湾の木造船の系譜は近年まで和船が主流であって、そのうち小型和船の代表的なものは、打瀬網漁船であり、大型和船の方は俗に団平船と呼ばれる荷船で、港内艀に使われたり、三河形原港に見られるように湾内での貨物輸送に使われていた。

これに対し洋式木船の建造は昭和初期まで殆ど発達せず、わずかに神社(かみやしろ)大湊(現伊勢市内)の諸港に洋式木船の技術が入って来ており、徒弟学校も開かれていたという。

さらにボート・ヨットなどいわゆる小物大工の技術は洋式木船の中でも特殊とされ、手がけた人も少なく、大橋郁夫氏の指摘によると、紀州の遠洋漁船系の技術と琵琶湖のボート造りから入ってきたものなどがあり、これらの渾然熟成されたものが名古屋のヨット造りではないかとされる。

紀州の船大工であった間部さんは、これまた紀州人で、東海地方ヨットの生みの親ともいうべき坪井隆次(つぼいたかじ)氏に出逢う。昭和18年正月、船見町にあった坪井ヨット(当時日本船艇株式会社)を通りかかった間部さんは仲間の奨めもあって同1月17日から坪井ヨットでの初仕事にかかった。

それまで鍔ノミと船釘で和船を縫い上げていた紀州の舟大工が銅釘をカシメて洋式船を造り始めたのである。その中には当時坪井ヨットが当海域で一手に建造を引き受けていた「鎧張り」の「A級ディンギー」の姿もみられたであろう。

この辺のいきさつを聞いてみると、和式から洋式への切り換えは、やはり紀州での遠洋漁船の仕事で現図や構造が頭に入っており、比較的すんなりと行った由であった。そんなこともあって、坪井ヨットでの間部さんはぐんぐん頭角を現わすことになる。当時職長だった吉村軍次郎さん−滋賀県大津出身の琵琶湖系船匠だが、この人に見込まれて、海軍の9米カッターなどを副職長として造っているうちに終戦を迎える。港の人達が一様に経験した空襲とその後の混乱の中で坪井ヨットも間部さんも、なんとか生き延びた。

水槽を作ったり、保安庁の6米内火艇を造ったりしながら戦後を生きて昭和26年4月15日、港区港陽町に坪井ヨット工作所ができた。図(25)は工作所旗上げ直後のもので、当時の職方の中には復員した海軍機関少尉の姿もある。手前中央が間部さんである。腰かけている小型ヨットは当所建造のスナイプか。

図(25):坪井ヨット工作所の面々(杉山正義 蔵) 図(26):間部さんが手がけたガフリグケッチ (杉山正義 所蔵)

図(26)は昭和40年代の名古屋港内を帆走するダブルエンダー、ガフリグケッチ。間部さんが手がけた同型3隻の1つで、これはロイド協会の船級試験を受けている光景だと思われる。こうして坪井ヨットから株式会社ツボヰヨットに至るまで、間部さんは工場長として引退するまでオーナー坪井氏と組んで30年に亘ってこの水域に数々の木造艇を送り出してきた。

昭和40年代になって筆者が時々訪れる頃には、堀川口に遺った古びた石積みの堤に傍のこれも古びたツボヰヨットの船架に載っていたのは、それこそ当時最新鋭のFRP艇だったりしたから、考えると間部さんの眼と手は、紀州の和船から、「A級ディンギー」など明治以降の鎧張り洋式小艇、それに新素材を使った近代ヨットまでを眺め、手がけてきたことになる。(略)”(海辺の連鎖5「船匠健在」品川 1985)

第7章 「A級ディンギーの再生−新しい乗り手」

こうして、ヨットに限らず大方のモノ(種)が時代の波に呑み込まれながらその姿を消してゆく。「A級ディンギー」もその命運はまさに風前の灯と思えた。

公式戦の制式艇の座を降りてから久しいので、この艇の乗り手は最も若い世代で現在40歳後半になっているであろう。各大学の艇庫ではほとんど邪魔もの扱いされている様子だし。

作り手の方はといえば間部政七さんのように名人といわれた船大工さんが次々に物故され、聞き書きに応えてもらえる人も少なくなってくる。脳裏に往時の伊勢・三河湾海域を席捲しながら、昭和34年の伊勢湾台風を境として急速に絶滅してしまった「打瀬舟」の帆影が浮かんだ。暗澹とした気持ちで、せめて図面や廃棄されようとする艇を保管したり、鎧張り木造艇を試作している間に時は流れた。

図(27):保管中のA級ディンギーと故萩澤昌次氏 (名古屋造形芸術大学構内 1988) 図(28):鎧張りロウボートの試作 (伊勢・大湊 強力造船所 1992)

ところが、この小舟は蘇ったのである。A級ディンギー健在の風信はアポロウスバシロチョウのヨーロッパから、まず伝わってきた。

"Maarten Van Der Spek of Dutch l2-Voetsjollenclub estimates that there are over 300 Dutch Twelves sailing today, with fleets at twenty sailing clubs. The 12-Voetsjollenclub itself has over 200 members and the 75th anniv. regatta on Kagerlake there were no less than 100 boats waiting for the starting gun. He also mentions fleets at Kieler Woche in Germany, in Belgium and a particularly large fleet in Italy..."(Classic Boat 1990)

図(29):A級誕生75周年レース (Amsterdam 柳生 正宥 1989)

“A級ディンギーを生んだ英国でも、この艇はほとんど死に絶えたかのように思われるが、なんとヨット発祥国のオランダではいまだ300艇以上も健在で―どころか年々原設計通りに、すべて木製の艇が造られており(年10艇ほど)ますます発展しているというのだ。(略)

その中心は「Aクラス・ディンギー・クラブ」(12 VOETS JOLLEN CLUB―1960年設立、会員数:約300人、会員所有艇:190)という組織。30〜60年間にもわたりA級ディンギーを愛好してきた人々も多く、会員の所有艇も船齢50年のものも現役でレースに出てくる。3世代にわたって、家族の一員として大切に艇が扱われ、50年たっても新品同様の艇が活躍中。1989年にAクラスディンギー誕生75周年レースが同クラブ主催で行われたが、実に100艇がスタートラインを横切った。

目下オランダには少なくとも300艇以上のA級ディンギーが実働していると推測されているが、活動していないものも含めるとかなりの数があるものと思われる。オランダは多くの湖水に恵まれ、それらが運河で連絡されている。その好条件を生かし、各クラブは母船を所有し、クラブのA級ディンギーを引っぱって夏の間は湖から湖へと移動して家族ぐるみのセーリングを楽しんでいるという具合だ。”(柳生正宥 舵 1991.5)

そして日本でも最近、春の岸辺でヒラヒラと風に舞うシロチョウの数が増えたのと符合するように、「A級ディンギー」は各地の水辺に再びその幅広の帆影を見せるようになったのである。

”日本のヨット草創期を支えた木製の小型ヨット「A級ディンギー」が国内各地で復活中だ。一時はほとんどほとんど姿を消していたが、”独持の波音が忘れられられない”というオールドヨットマンたちによってクラシック艇の輪が広がっている。

図(30):琵琶湖での第5回全日本選手権(品川 1995.8)

「海の日」(1996年7月)の二十日と翌二十一日、横浜・八景島でA級ディンギー全日本選手権が開かれる。四十代から六十代の約二百人のヨットマンが集まる。一九九一年に七艇で始まったが、今年は三十艇が競う。六〇年代、国内には数百艇のA級があったという。

A級は木製だけに屋外に出されると実に弱く朽ちてたきぎにされた艇もあった。”恩師のような艇が消滅する”A級育ちのヨットマンたちは保存、復活を推し進めた。”スピードも出ないし、現代向きじゃない。でも、木の味わいや、ピタピタと波をたたく音が、たまらなく心地いい”と魅力を話す田上泰利さんも、その一人。

中大ヨット部主将だった当時の日大、早大の主将らと協力し、”再びA級のレースを”と八五年に神奈川・三浦半島で三大学OBレースを開き、それが全日本選手権に発展した。九三年に関西から京大とともに初参加した同志社大もOB会で保存会を発足させ、残っていた三艇を修理、二艇を新たに建造した。昨年(1995)は同大が幹事になって選手権を琵琶湖で開き、関西学院、立命館、京都外国語のOBも参加した。九州、北海道や静岡、香川でも保存運動が続き、慶大や日大のOBはオランダから新艇を購入した。

名古屋大ヨット部艇庫に残る一艇を保菅しているOB大橋郁夫さんによると、A級を最初に建造した英国やヨット発祥の地とされるオランダでも人気は根強いという。

(松村行弘 大阪朝日新聞夕刊 1996.7.13)

図(31):全日本選手権出場艇(同志社大) (琵琶湖 品川 1995.8)図(32):全日本選手権出場艇(名古屋大) (琵琶湖 品川 1995.8)

第8章 「A級ディンギーの再生−新しい作り手」

1995年10月、秋晴れの伊豆半島西岸、松崎にある「岡村造船所」を訪れた。松並木の奥、海岸の砂浜を背にした構内で、思いがけなくも新造の「A級ディンギー」が木の香とニスの輝きとともに、オーニング(覆い)の下から現れた。まだまだお元気な末次郎先代社長とともに説明してくれる後継ぎの彰夫、宗一兄弟によれば、岡村造船所では木造クリンカー張りの9mカッターを建造した実績があるにせよ、A級ディンギーを手掛けたのは初めてだそうで、以下の顛末が生々しくも頼もしい。

図(33):9mカッターと岡村ファミリー (松崎 品川 1995.10) 図(34):A級ディンギーと岡村兄弟 (松崎 品川 1995.10)

”「A級ディンギー」が木製小型ヨットの代表的なものと言われるのは、3.6mの艇体すべてが木材の特性を生かした構造であるからだ。キール(竜骨)をはじめ、曲材で作るステム(船首材)、蒸し曲げのフレーム(肋骨)、梁兼用のスォート(腰掛け)などの骨材にはすべて欅を用い、外板は天城の200年の杉の柾目で節が無く、板と板との間にどろどろのペイントと和紙を挟みこみ、銅釘のカシメで固着と水密を保つ。最少の部材で適正な強度、無駄が無い。木目を見せたいというオーナーの希望で、ペイント仕上げのように少々の節や傷をパテとペイントで隠す事ができない。仕上げのクリアー(エポキシ系)を塗っては磨き、塗っては磨き防腐処理を含めて9回、予想どおりの色艶となった。しかしここで少々失敗をしでかした(後で分かったのだが)。敷板(杉)も同じように塗ったため足が滑ってしまうのだ。後に滑り止めを施したがいい経験となった。

さて最後は艤装。ここはオーナーの鈴木氏の独壇場で彼の指示のもと職人が次々と作業を進め、あっという間の3時間ですべてが終了。ただ、ここで鈴木氏の気持ちは、なるべく昔とかけ離れた艤装にしたくないところにあった。しかし船体金具のオールステンレス、セイルブロックの今風はいたしかたないところだろう。(略)

今日、木造船だけでは造船所は食べていけない。当然FRPの船が主であるのだが、それでも木造船があれば作りたい。若い職人にも機会を与えてやりたい。需要が無ければ船大工の技術も宝の持ち腐れとなる。木造船技術の伝承などとだいそれた事までは考えていないが、せめて若手の職人達が木造船に「やりがい」と「生きがい」を感じ、十分その技術を発揮できるときまでは岡村造船所は木造船の注文に応えられる体制を整えていたい。”(「木造A級ディンギーの建造に寄せて」 伊豆松崎・岡村造船所 KAZI

1995.9)

第9章 「A級ディンギーの変容」

1996年7月20日、横浜八景島南マリーナで開催された第6回A級全日本選手権はあいにくの台風の影響でレースが中止になったけれども、約300人の乗り手とそれにもまして新旧の「A級ディンギー」が30隻も集結したという。

図(35):保存の良い旧型A級ディンギー (琵琶湖 品川 1995.8)

1992年に行われた「国際12呎A級ディンギー(ママ)の現況調査」によればこの当時、全国の水域におけるA級ディンギーは保存状態の良好なものから、修理を要するものまで合わせて18隻だったと言うから、「種」としてのA級ディンギーは確実に回復しつつあるといってよいだろう。ちなみに集結したこれらA級ディンギーの中でも近年建造された艇をあげると以下のようである。

図(36):オランダ製A級ディンギー(慶応大学) 図(37):関東型と関西型のステム・ライン (琵琶湖 品川 1995.8)

セイルNo.2(慶応大学ヨット部OB会所有)

1993年、オランダで建造したマホガニー艇。ビルダーはH.Schalk氏。

セイルNo.2011(京都大学ダークブルーヨットクラブ)1995年、オランダ製で材質はシダー(杉)

セイルNo.14(日本大学・桜門ヨット倶楽部)糸川ボート研究所製マホガニー艇。

セイルNo.17(日本大学・桜門ヨット倶楽部)1994年、デンマーク製マホガニー艇、ビルダーはBrandt

Mollers氏

セイルNo.89(早稲田大学ヨットクラブ)伊豆・松崎の岡村造船所製。外板は地元の杉材、フレームはケヤキ

セイルNo.110(西南学院大学ヨット部OB会)徳鳥の米田造船にて建造、アメリカンレッドシダー(米杉)艇。

セイルNo.316(博多湾A級保存会)メンバーによる自作艇、マリン合板をエポキシ接着したGL(グルード・ラップストレーク)工法。

セイルNo.501(函館A級ディンギー保存会)建造は渡島管内南茅部町の造船業・金沢良悦さん、道産材艇。

セイルNo.1169(清水トラディショナルヨット保存会)3代目川崎さん(清水在住)による初めての建造、外板はアメリカヒバ、フレーム類はケヤキ。

(レポート 山本紀久子 KAZI 1996.10)

図(38):新旧の海の蝶(琵琶湖 品川 1995.8)

これを見ると、艇の姿形はもとより乗り手も作り手も全国にわたりさまざまである。

まず乗り手は、かつてこの艇により育てられた世代が今やシニア・ヨットライフの伴侶として、こぞって「A級ディンギー」に回帰してきたこと。

また作り手の方は、その全盛期に数百艇を建造したかつての造船所とは異なる系譜の、輸入であったり、自作であったり、あるいはプロではあってもA級を初めて手掛けるといったケースが多いことがわかる

そして艇の仕様も仔細に見ると艇体はマホガニー、レッドシダー、アメリカヒバ、それに内材でも各地の風土に育まれた杉などと多様であり、そのラインも各海域によって微妙に異なっている。工法もGL法が採用されていたり、イタリアではなんとGRP製のA級が堂々とレースに参加しているという。

さらに帆装に至っては、旧来の重い四十番双糸綿帆布に代わって、その全てがウスバシロチョウの透ける翅にも似た軽いナイロン・テトロン製になっているという具合である。

図(39):微風の水辺(琵琶湖 品川 1995.8)

こうしてみると、野辺のシロチョウにも似て一旦、日本の水辺からその姿を消しながら、再び装いも新たに現れたA級ディンギーは、昔日の面影を遺しながらも実は全く新しい「種」として変容し、再生したと言えるのではなかろうか?。ただ、ここでいう「A級ディンギーの変容」とは、ただ姿形や素材のそればかりではなく、その存在の新しい仕方にあるのではないか。

かつて「学生スポーツの道具」としてのA級を生産し、消費してきた作り手と乗り手に代わり、また絶滅の一歩手前までに追い込んだその経済原理の代わりに、造るにも乗るにも手間ひまかかる、この小舟を「ライフ・スタイルの器」として見出した、新しい乗り手と作り手達の新しい価値観が、採算を度外視しながらも「新しい種」としてのA級ディンギーを生み出したのではなかろうか。

木造クリンカー(鎧)張り、幅広のガンター・リグという古典的な、けれどそれゆえの魅力を持つこの艇種は、もう以前のように風雨に晒されながら朽ちるに任されることもなく、作り手や乗り手とともに、微風の水辺で穏やかに老いてゆくのだろう。

ヒトとモノとのあるべき関係、生キモノとしてのモノの創り方を、旧くて新しい種「A級ディンギー」に見出す思いがするのである。

第10章 「A.D.D.B.(A-class Dinghy Data Base)」

「図版リスト」

図(0):'The Shadow of Breeze'(Installation、制作:品川 1976)

図(1):「タイワンツバメシジミ(Everes lacturnus)」(品川画 長崎 1958)

図(2):「ツマベニチョウ(Hebomoia glaucippe)」

図(3):THINK PINK社(米)のメッセージ(Yosemite National Park USA)

図(4):織田信長の「胡蝶紋陣羽織」(東京国立博物館蔵)

図(5):「蟲豸帖」増山雪斎(1754-1859 東京国立博物館蔵)

図(6):「アポロウスバシロチョウ(Parnassius Appllo)」

図(7):オリンポス遺跡での聖火採火式(アトランタ・オリンピック ロイタ−

1996)

図(8):オリンピック制式艇

図(9):風速分布曲線(ヨットの設計 横山 晃)

図(10):蝶の翅・ディンギーの帆の働き(ヨットの設計 横山 晃)

図(11):翅・帆に働く吸引力と圧力(ヨットの設計 横山 晃)

図(12):縦横比(AR)の異なる翅・帆の性能曲線('AERO-HYDRODYNAMICS of SAILING'

DODD,MEAD & CO.)

図(13):縦横比(Aspect Ratio)(ヨット・モーターボート用語解説 土肥勝由)

図(14):「Optimist級」ディンギー

図(15):「アオスジアゲハ(Graphium属)」

図(16):「Moth級」ディンギー

図(17):「モンシロチョウ(Pieris属)」

図(18):伝統的な帆装 (ヨット・モーターボート用語解説 土肥勝由)

図(19):「国際単一型A級12呎ディンギー」(品川写図 1985)

図(20):ヴェネツィア(伊)のA級ディンギー(品川 MUSEO STORICO NAVALE VENEZIA

1993)

図(21):全盛期のインカレ・レース(?)

図(22):名古屋港のA級ディンギー(大矢 隆 所蔵)

図(23):志摩・浜島のA級ディンギー(品川 1976)

図(24):A級ディンギー全一葉図(青焼A1大)(杉山正義 所蔵)

図(25):坪井ヨット工作所の面々(杉山正義 蔵)

図(26):間部さんが手がけたガフリグケッチ (杉山正義 所蔵)

図(27):保管中のA級ディンギー (名古屋造形芸術大学構内 1988)

図(28):鎧張りロウボートの試作 (伊勢・大湊 強力造船所 1992)

図(29):A級誕生75周年レース (Amsterdam 柳生 正宥 1989)

図(30):琵琶湖での第5回全日本選手権(品川 1995.8)

図(31):全日本選手権出場艇(同志社大) (琵琶湖 品川 1995.8)

図(32):全日本選手権出場艇(名古屋大) (琵琶湖 品川 1995.8)

図(33):9mカッターと岡村ファミリー (松崎 品川 1995.10)

図(34):A級ディンギーと岡村兄弟 (松崎 品川 1995.10)

図(35):保存の良い旧型A級ディンギー (琵琶湖 品川 1995.8)

図(36):オランダ製A級ディンギー(慶応大学) (琵琶湖 品川 1995.8)

図(37):関東型と関西型のステム・ライン (琵琶湖 品川 1995.8)

図(38):新旧の海の蝶(琵琶湖 品川 1995.8)

図(39):微風の水辺(琵琶湖 品川 1995.8)

「関係資料」

0.「春」:安西冬衛 第1詩集「軍艦茉莉」1929)

1.「小型ヨット読本」小沢吉太郎 舟艇協会出版部 1940頃

2.「第一回日本ヨット選手権競争」 舵 Vol.8-1O 1933

3.「回顧談 A級導入事情」鈴木 英 舵 Vol.8-10 1939

4.「ヨットデザイナーのノートより」:横山晃 舵153 Vol.15-5 1949

5.「々(再録)」横山 晃 舵222 Vol.28-1 1962

6.「小型艇帆走法」仁 義偉 舵151 Vol.15-3 1949

7.「小型ヨット操縦法」三菱横浜帆漕艇部 舵152 Vol.15-4 1949

8.「初等・小型セーリングボートの乗艇法」山路 恒夫 舵186~ Vol.22-l 1956

9.「小型セーリングボートの整備と艤装」山路 恒夫 舵200~ Vol.24-3 1958

10.「ディンギークルージング」福永 昭 舵201 Vol.24-4 1958

11.「小型ヨットの作り方」西川 広 海文堂 1967

12.「ヨット・モーターボート用語解説」土肥勝由 舟艇協会 1973

13.「AERO HYDRODYNAMICS of SAILING」 DODD,MEAD & CO. 1979

14.「ヨットの設計(上・下)」横山 晃 舵社 1980

15.「東海ヨット風土記」大橋郁夫 1981

16.「船匠健在聞き書ノオト」間部政七、杉山正義、品川 1984

17.「日本ヨット協会制定12呎国際単一型A級ディンギー全一葉図(青焼A1大)」杉山正義所有 1985

18.「一枚の図面」品川 フィールドから29 1985

19.「1985・11・28附 大橋書簡」大橋郁夫 1985

20.「航跡」大橋郁夫 1992

21.「90.12.18/93.6.18附 柳生書簡・資料」 柳生正宥 1990-1993

22.「蝶の世界」朝日新聞社 1989

23. 'SCHMETTERLINGE' Hermann Hesse SUHRKAMP VERLAG 1979

24. 'PLEASURE BOATING' MITCELL BEAZLEY ltd. LONDON 1977

本稿をWEB上に公開するにあたり、伊勢湾の海辺でご指導を受けた大橋郁夫師に捧げます

(2011年6月 GIG24復活の構想を練りつつ)