(図00):「百葉箱の風景」(風の旅展パネル (CG 品川 1999)

「大気の変容」

Metamorphology of the Atmosphere

ケーススタディ:「百葉箱」の復権

Case study on survival of 'Thermometer screen'

品川 誠

Shinagawa Makoto

名古屋造形芸術大学・名古屋造形芸術短期大学 紀要 第9号 2003 所載

(図00):「百葉箱の風景」(風の旅展パネル (CG 品川 1999)

第1章「古代の大気」

平成三年(1991)の夏の終はり、ベネツィアの港から五千トンほどの小さな客船に乗り込み、当時、ユ-ゴ動乱のアドリア海をひたすら南下してギリシャに向かった。

船上では紺碧の海原を吹き渡る冷たく乾いた風の中で、雲一つない蒼空と、行く手の水平線をデッキから日がな一日眺めながら何日かを過ごして、やがてペロポネソス半島に取りつき、アテネ近郊のピレウス港に上陸した。

憧れのパルテノン神殿の明るい荒涼に呆然としながら、アクロポリスの丘を縫う小径を下ってくるうちに、柔らかな緑の松林に囲まれたアゴラ(市場)跡の片隅であの「風の塔」に出会ったのだ。(図01)

前二世紀にマケドニアの天文学者アンドロニコスが建てた、この八角形の褐色大理石製の塔の各面には春の西風「ゼフィロス」など、季節毎にエ-ゲ海に吹く八つの「風神」の姿が浮き彫りとして遺されている。

(図02)

(図01):「パルテノン神殿と風の塔」(品川 1991) (図02):「風の塔のゼフィロス像」

往時にはその頂きに魚の尾をもつ海神トリトンの大きな銅像が立っており、この像が風につれて回り、吹いている風の名と浮き彫りの姿を杖で指し示した。塔の内部では水時計が時を示していたという。(註01)

その後、地中海の風に吹かれるように、有名な「風車」のミコノスなどエーゲ海に浮かぶ白い島々を訪れ、古代ギリシャの神々が眠る大理石の遺跡をたどった。

(図03)

(図03):「ミコノス島の風車」(品川 1991)

こうした旅の終はりに再び上陸したイタリアで立ち寄ったフィレンツェのウフィツィ美術館で、あのボッティチェリの「海から上がるヴィ-ナス」に描かれた、ニムフとなまめかしく腿を絡ませながら、女神に春の花の息を吹きかけるゼフィロスに再び邂逅したのである。(図04)

旅から戻ってみれば、モンス-ン気候帯の日本では照葉樹林が欝倉と暗い伊勢の杜に、荒ぶる「風日祈宮」が祗られ、時代が下ると「風神」は俵屋宗達、尾形光琳らによって、渦巻く雲に乗った異形の、けれど何となく人間臭い姿・形として描かれている。(図05)

(図04): "Nascita di Venere" (Botticelli Firenze) (図05):「風神雷神図屏風」(俵屋宗達

建仁寺蔵)

世界各地で神話の古代から風は不可視ではあるけれど、いつも人々の身近に息づく存在のメタファ-として野生的なエネルギ-を感じさせる粗野で愛嬌のある存在としてイメ-ジされてきた。

例えば古代地中海世界の神話では、あらゆる生命の源泉は母なる大地(ガイア・Gaia)であり、その大地に欠けている生命の精を風が吹き込むとした。アテネの風の塔で、そして日本でも風の神の図像が男性の姿形を借りていたメタファ-がここで頷ける。

さて「風」は不可視だけれども、現実に頬に感じ、身の回りの風景をざわめかせる。さらに風の痕跡として見上げる空に現れては瞬く間に変容する「雲」も見ることができる。

けれどもその風と雲とを生み出す「大気」はもっと言いようもなく「混沌」としている。

世界各地の創世神話では"風が流れ出し、息を吹き込む源(ヒンドゥ-神話)"、"宇宙や天地が誕生する始源(中国神話)"、"大地の女神ガイアの母(ギリシャ神話)"とされる何かを、古代の人々も「混沌(カオス・Chaos)」として本能的に察していたようだ。それらは共通して捕えどころの無いどろどろした液状の、または曖昧模糊とした雲霧状の、いずれも流体のイメ-ジとして伝えられている。

さらに古代中国周代の「易経」によれば、宇宙の始源についてはこれら「渾・沌」または「元気」ともいう万物生成の根元的エネルギーが爆発して天(陽の気)と地(陰の気)との二つに分かれたという。

「元気」「病気」「陽気」「雰囲気」「空気」「天気」「運気」それに「気が漲ぎる」「気配を感じる」「気脈を通ずる」など、われわれ東洋人は「気」についての言葉を普段何気なく使ってきた。現代でも「気」とは一種のエネルギーであるとして、「東洋医学」では人のあらゆる営みに「気」が関連していると説明し、「風水」でも地形や建物の「気」の流れ(龍脈)を重要視している。

第2章「大気の生態学」

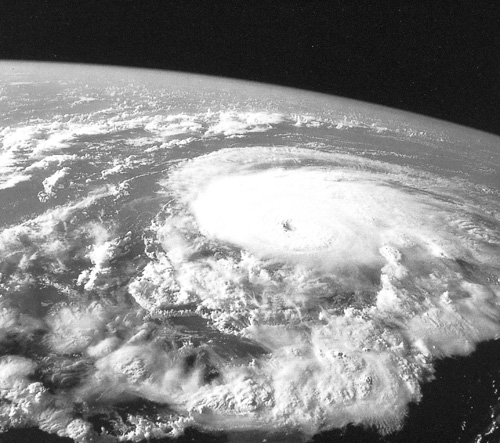

そして今、近代科学・技術の成果である「カオス理論」や宇宙船や気象衛星からもたらされる情報や画像から、頭上の空や大気や宇宙が実体の無い空虚ではなく、命名すらされていないさまざまな不可視の「暗在系」に満たされて、万物が繋りながら平衡を保っていることがわかってきた。

さらに前述の大地女神(Gaia)の名を冠した「ガイア仮説」としてJ.E.Lovelockが提唱する、地球をひとつの巨大な生命体として見るという、奇しくも洋の東西を問わず、古来から語り継がれてきたような宇宙・世界観が再び汎く受容されつつある。(註02)

例えばある土地の上空の空気は、森林・平野・湖沼・河川・海岸・山脈・峡谷など大地のさまざまな地形にしたがって運動しており、大気と土地とは一体化している。大気はつねに、高温の地域では上昇し、低温の地域に向かって下降し、密着しようとする傾向にあるためである。

このような大気循環は、全地球的な規模においても観察できる。その土地独自の森や湖の上空で小規模に発生するのと同様の現象が、海洋や大陸上において巨大な規模で生ずるのである。絶え間なく循環する「大気」と多様な地形をもつ「地球」とが、こうして一つの広大な有機体へと統合されてゆく。

あの変幻極まりない「雲」のかたちと、そのダイナミックな変容こそが、実は地上から大気中に立ち上る「水」と「風」による相互作用によって出現したものである。水は温暖な場所で吸収した熱を、不可視の水蒸気として運搬・移動してゆく。そしてひとたび冷気と接触すると再び熱を放出して冬の寒気に息を吐いたときのように「霧・雲・雨」として目に見えるものとなる。

例えば大気中で凝縮された水蒸気から暖気が放出されると、そこではただちに上昇気流が生じる。上昇した空気は高く昇るほど冷却されて、より多くの水を「雲」として形成しながらさらに上昇を続ける。

こうして生まれるのが夏におなじみの「入道雲(積乱雲)」である。(図06)

また風が雲の層を横切って吹くと、律動的に並んだ波と溝が形成され「鰯雲」となり、そこに風がおこって押し流されると「羊雲」となって空一面に広がる。(図07)

(図06):「黄昏のCumulonimbus」(品川 2001) (図07):「富嶽三十六景・凱風快晴」(葛飾北斎

幕末)

こうした大気中の水・風・気圧・気温といった不可視の要素により、雲のかたちと動きとして見える大気の循環運動には生命の存在を連想させるものがあるが、事実それは地上を含む一つの渾然とした生態的な複雑系に属している。(註03)

「大気」は一惑星の表面にただじっと澱んでいるだけの物理的な薄い気体の被膜であるだけではなく、宇宙空間にはかなげに青く輝く希有な地球の生命圏の一部としてのダイナミックな存在であるという、懐かしくも新たな視点と認識が甦ってきた。(図08)

現代のわれわれは風・息・気が霊や生命と同義語であったり、深い関わりがあるとした古代以来の「混沌」とした大気に包まれながら、ともに息づいていることに改めて気づいたのである。

(図08):「地球の大気圏」(NASA)

第3章「観天望気(かんてんぼうき)」

古代より、人々は空を見上げ、どんな風が吹いているかを感じ、風の軌跡である雲の流れを見て、その後の天気の変化を予測しようとした。これを「観天望気」(かんてんぼうき)という。

風がもたらす雲や波などの徴候は誰にもわかりやすく、このため天気について世界各地の人々は永い時間をかけて、天気に関する無数の言い伝え(天気俚諺)や、挨拶や、ことわざを生みだした。「夕焼けの翌日は晴れ」「良いお日和ですね」「雨降って地固まる」といった言い回しは、現在でもおおかたの人が知っており、日常生活に役立てている。

また、生産や作業が深く天候に係わっている漁民・農民・遊牧民などの間ではそのなりわいの場の天気に当然ながら強い関心と鋭敏な感受性とを育んできた。例えば、当地の伊勢・三河湾の漁民の間に永年言い伝えられてきた「天気俚諺」を海域ごとに集めてみても下記のように多岐にわたる。(註04)

伊勢湾北部地方:

1.多雲出しに風吹かず(磯津)(冬季西の山にかかった多量の雲が東へ流れても、たいして風は吹かない)

伊勢湾南部地方:

2.二八風より三九颪が恐い(村松)(2月、8月の風より3月、9月の北からの突風が恐い)

3.八十八のばんの西、要注意(香良州)(八十八夜前後に吹く西からの突風には注意が必要)

4.時夜の風が吹くと、天気が続く(東豊浜)(4月から5月にかけて午後2時頃、東風が吹き、4時頃南の風

に変わると夕方6時頃には晴れる)

伊勢湾口付近:

5.上手山が七色顔したら、ただちに帰港せよ(答志島)

6.ゆにしは、明日東風(坂手)(春の夕方、西風が吹いている時は、明日強い東風が吹くことがある)

7.北東風の早起き、東風向かい(4月から5月午前9時頃、北東の風が吹く時は天気が良い。また、午前3時から4時頃に吹くとその日は時化になる)

三河湾地方:

8.春の追霜(師崎)(霜が降りた後、突風として吹いてくる。要注意)

9.照りの朝曇り(三谷)(7月から8月にかけて、朝方曇っていると日中は晴天になる)

10.北風と夫婦喧曄は日暮れとともにおさまる(田原)

11.師走の盲東風(竹島)12月から1月にかけて、東風が吹き雨が強く降る日は、突風が吹き出して大波で視界が悪くなり、大時化となる)

志摩地方:

12.東風と夜這人は、夜ござる(千賀)

13.秋のよい、南東(渡鹿野)(秋は南東の風が吹いている日は好天である)

14.前雲が浮けば、明日は凪(小浜)(季節風が続き、北西の雲が東方に沈めば風が吹き、浮かべば凪となる)

15.黒いは雨、白いは風(甲賀)(山が黒い雲で覆われると雨が降り、白い雲が覆うと強風となる)

16.大王出し(登志)(冬に大王埼周辺から雲がチョロチョロと出たら、西風が強く吹く)

こうした「天気俚諺」は未だ科学的に説明できないものもあるが、鋭い観察と永い経験とから伝えられた「観天望気」による天候の予測は、その土地固有の微気象観測・予報として現代でもかなり精度が高い。

第4章「日和山(ひよりやま)」

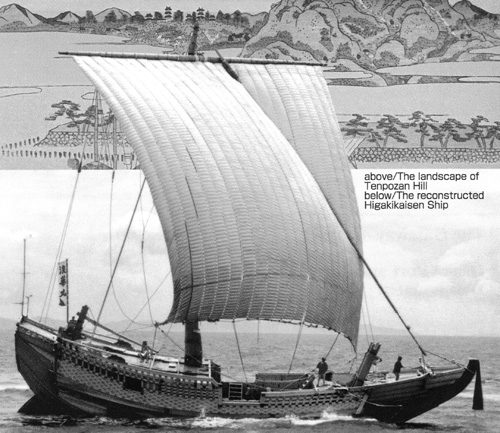

徳川幕府下の江戸では人口が爆発的に増え、それに伴って米、酒、油、醤油、ミソ、鰹節、木綿等の日用品や金物、瀬戸物、建築資材などを大量に運ばなければならなくなった。このため、大阪から江戸への海上輸送が盛んになった。この時代、船による輸送は陸送に比べ、輸送量・時間・経費など、すべての面で勝っていた。海上輸送には「菱垣廻船」と呼ばれる船が使われた。やがて、酒、酢、醤油等の樽の輸送が増えてくると「樽廻船」が生まれ、廻船数が増えてくると「千石船(250俵積み)」と呼ばれる大型の帆船も登場した。(図09)

(図09):「復元菱垣廻船」(大阪 海の時空館 2002)

大阪・江戸ルートは、大阪から紀伊半島を廻り、鳥羽・志摩から一気に遠州灘を横切り、伊豆半島の下田を経て浦賀から東京湾に入る。さらに延宝二年(1674)、南島町東宮出身の「河村瑞賢」により西回航路が開設されると、日本海沿岸の米なども下関、瀬戸内海を経て、大阪から江戸まで運ばれるようになった。

大阪から紀伊半島沿岸を廻ってきた船は、リアス式で湾が深く入り込んだ天然の良港である鳥羽湾、的矢湾、英虞湾で天候が改善するのを待った(日和待ち)。鳥羽、安乗、的矢、浜島は「風待ち港」として重要な位置にあり、「志摩の四か津」と言われ港町として栄えた。

中でも「鳥羽港」は、明治中期までの帆船時代を通じ、風待ち港としての繁栄を保ったが、「日和待ち」中の船頭たちがここから「観天望気」をするために登ったのが「日和山」であった。(図10)

山頂にはその時代の「方位石」が遺っており、よく研磨された御影石製で、八角柱の上に円形の方位盤を乗せた形をしている。盤面には、四方と十二支による方位が彫られている。(図11)

また側面には次の刻字が遺されて往時を偲ばせる。

南西面:文政五年壬午二月 石工平吉、西面:播磨灘 樽廻船中(註05)

(図10):「鳥羽港日和山」(鳥羽市URL 2002) (図11):「日和山の方位石」(鳥羽市URL

2002)

このように元来、「日和山」は観天望気のみに頼っていた帆船時代に各地の湊で「日和見」をしたために名づけられた小山で、入港船の目印ともなり、頂上には方位石の外に、大樹があり、祠・灯篭・塔等が建てられている所もある。日和山は一般の地図や地誌等には余り記載されておらず、ふつうはごく局所的な案内記や地図に、あるいは思いもよらぬ 書物にたまたま見かけることがある位で、案外記載が少ない。名前すら忘れられた所もあって、今ではその所在を知ることすらかなり困難なことも多い。(註06)

当地では名古屋市千種区の丘陵上に「名古屋地方気象台」が開設されたことを機に、もともと「田代町」と言っていたところを「日和(ひより)町」という名に変えたという事例もある。(図12)

(図12):「日和町の名古屋地方気象台」(品川 2003)

第5章「雲の分類学」

「観天望気」が民間で広く伝承されてゆくかたわら、洋の東西で「雲」の種類・性向などを分類・体系化しょうという試みもまた古くから行われてきた。

紀元四世紀ごろ、印度で晴雲・雨雲に分けたといわれるが、もう少し体系的な分類は中国の「呂氏春秋」に見える「山雲草莽、水雲魚鱗、旱雲烟火、雨雲水波、各肖其形類応以感之」という分け方で、雲はそのあらわれる場所によって定まった形を持つとし、山の雲は草の茂った形、水辺の雲は魚の鱗、旱の雲は火の煙の形、長雨の雲は水の波立つ形になるという東洋的なものであった。

西欧では初めてLamarck(仏)が1802年に雲の分類を試みた。一方、薬剤師のかたわら気象観測に没頭し、天明三年(1783)浅間山大噴火の灰がヨーロッパ上空に達し、異常な朝焼け・夕焼けを惹起こした際の詳細な報告書を残した、Luke Howard(英)が翌1803年、雲を10種類に大きく分別した「Howardの分類システム」を発表した。

その後、Ruskin(英)も雲の分類を試みたが受け入れられず、結局、Howardの分類を1887年にAbercromby/Hildebrandssonが改良し、さらに1894年、スウェーデンにおいて定められた「十種雲形」となる。

これは雲を発生の仕方やその高度によって巻雲・巻積雲、巻層雲・高積雲・高層雲・乱層雲・層積雲・層雲・積雲・積乱雲の十類に分類したもので、現在では1956年に世界気象機関(WMO)(註07)が刊行した「国際雲図帳改訂版」の「十種雲形」に基づいて目視による観測、画像データの解析がおこなわれている。

[十種雲形表](註08)

層・高度 名称(よみかた)[ラテン学名]

上層 巻雲(けんうん)[Cirrus]

5,000~13,000M 巻積雲(けんせきうん)[Cirrocumulus]

巻層雲(けんそううん)[Cirrostratus]

中層 高積雲(こうせきうん)[Altocummulus]

2,000~ 7,000M 高層雲(こうそううん)[Altostratus]

乱層雲(らんそううん)[Nimbostratus]

下層 層積雲(そうせきうん[Stratocumulus]

地 表~ 2,000M 層雲(そううん)[Stratus]

積雲(せきうん)[Cumulus]

積乱雲(せきらんうん)[Cumulonimbus]

第6章「日本における気象観測」

[長崎海軍伝習所]

わが国の幕末、安政年間(1856-1860)に開設された「長崎海軍伝習所」の下士官・兵候補などの幕府伝習生は大部分が塩飽諸島の水夫たちであった。彼らの航海術は、港々にある日和山に登って観天望気を行ない、晴天の日の昼間だけを選んで航海するという、脆弱な和船で夜間の航路標識システムのない日本沿海だけを航海(沿岸航法)したことから生じた習慣であった。

その海軍伝習生だった柳楢悦(津藩)は明治維新後「兵部省水路局」開設当初から、水路業務の一環として天文・気象の観測の必要性を力説し、明治七年(1874)、東京の飯倉に「海軍観象台」を完成させた。当初、天体観測には精密な経緯儀・天文時計を使えたが、気象観測の方は、晴雨計と寒暖計を備えた程度にすぎなかった。

柳は明治十七年(1884)、自ら出向いて英(グリニッジ王立天文台)・仏(パリ天文台)・独(キール天文台・ミュンヘン天文台・ストラスブルグ天文台)・ベルギー(ウックル王立天文台)・オランダ(ライデン天文台)・米(ワシントン海軍観測所)等を見て回り、帰国後、英国製自記験風儀・ドイツ製大子午儀等を入れ、観象台の測天・測候の能力を高めた。

海軍伝習所後身の「幕府操練所」出身で幕末の箱館海戦で幕府軍の榎本武揚艦隊に艦長として参戦した荒井郁之助は榎本艦隊の旗艦「開陽」ほかを荒天下に喪なった苦い経験から日本海軍の気象予測能力の不備を痛感していたので、北海道開拓使から内務省に移った後に明治十六年(1883)、初代気象台長に就任している。(註09)

[函館気候測量所(函館測候所)]

箱館海戦が行われた函館には我が国最初の測候所が明治五年(1872)に開設された。

箱館(明治二年(1869)以降函館)には安政四年(1857)の開港以来安政六年及び明くる万延元年(1860)の二か年間、ロシア人医師Arbrechtが気温の観測を行った記録がある。

また、イギリス人Thomas Wright Blakistonは元治元年(1864)より降雨、降雪の記録をとり、慶応三年(1868)からは気圧、気温の観測を行っていた。

函館気候測量所は.結果的にはBlakistonの観測を引き継いだもので、開拓使函館支庁の通訳官福士成豊がこれを行った。「北海道気象報文」によれば「明治五年六月開拓使9等出仕福士成豊ヲシテ其自宅函館船場町9番地北緯41度46分東経140度43分37秒1所ニ於毎日地方時午前9時、午後3時及9時三回観測ヲ創ム 測器ハ始メ空盒晴雨計ヲ用ヒ後水銀気圧計ニ改ム 乾湿器ハ「コロメーリテル」氏ノ算法ニ拠リ、雨量計ハ「ブレミング」形ヲ用フ」とある。(註10)

[札幌農学校]

札幌における本格的な気象観測は、札幌農学校教頭William S.Clarkとともに来札したWilliam Wheeler(Clarkの帰国後に農学校教頭)によって明治九年(1876)九月一日より始められたとされる。

Wheelerが観測を行った場所は農学校構内の一隅に取り残されていた旧本陣の建物で、その屋上に「百葉箱」を設置したという。

観測所の位置はまもなく11月に東創成通りの教師館内に移され、明治十一年(1878)6月には教師館に近い民事局地理科内に移転し、観測者は既に函館測候所で実績のあった開拓使函館支庁通訳官福士成豊が代わった。札幌の気象観測所が「札幌測候所」と公称されるのは明治十六年(1883)7月以降であった。(註11)

[東京気象台]

明治三年(1870)、京浜間鉄道敷設のために来日したH. B.Joyner(英)が翌年、工務省測量司の測量助師となり、明治六年(1873)気象観測の必要を建議したといわれる。

唯一の公式な記録として、明治三十四年(1901)9月に刊行された「中央気象台一覧」中の「中央気象台沿革」の項に次のように記されている。

「中央気象台ハ元ト東京気象台ト称シ其創立ハ実ニ明治8年6月ニ在リ明治6年工部省測量司(翌7年内務省所管ニ帰ス)ニ於テ気象観測ノ必要ヲ認メ気象器械若干種ヲ英国ニ注文シ翌年7月到着シタルヲ以テ同司傭英人ヘンリ-・ビ-・ジョイナルニ命シテ之ヲ赤坂区葵町3番地同司構内ニ据付セシメ明治8年5月器械ノ据付成ル ココニ於テ測量正村田文夫当時ノ内務卿大久保利通ニ稟申シ司内一ノ掛新設シ之ヲ東京気象台ト称シ ジョイナルヲ其主任トシ6月1日気象観測ヲ開始シ又技手技生ヲシテ傍ラ観測ノ事ヲ習ワシメタリ」

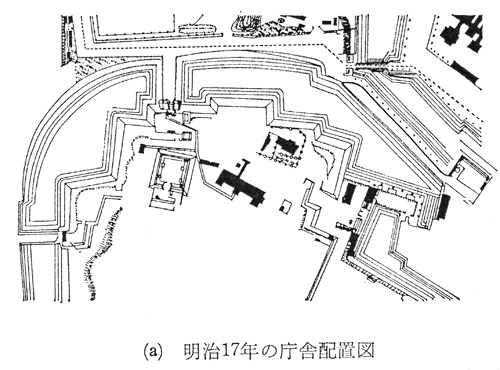

さらに内務省地理寮量地課は明治十五年(1882)1月早々、旧江戸城本丸天守台跡に測量台として天体観測及び緯度経度観測のための天測塔と気象観測の風力塔を兼ねたれんが造りの建物の建設に着工、その完成を待って東京気象台も7月1日、ここに移転した。(図13)

(図13):「旧江戸城本丸天守台跡の測量台」(明治十七年(1884)当時)

[気象庁]

明治八年(1875年)に発足した「東京気象台」はその後,明治二十年(1887)中央気象台と改称され(明治二十八年(1895)文部省の付属機関に移管)、昭和十四年(1939)にはそれまで多数あった県に属していた官署を国の所属とし(昭和十八年(1943)には運輸通信省に移管し、昭和三十一年(1956)には「気象庁」として運輸省(現国土交通省)の外局に昇格し今日にいたっている。(註12)

第7章「気象観測」

現在の「気象庁」は大雨や暴風などの気象、地震と津波、火山噴火などの自然現象を監視するとともに、その予報や警報を行い、災害の予防、交通安全の確保、産業の興隆などに寄与することを任務とするとしている。

気象は、日々異なった顔を持って現れる。風や雨、低温や高温、高気圧や低気圧、前線、台風などもすべて気象に含まれる。こうした現象の振る舞いは複雑であるが、気象学に従えば、それらの態様は「気象要素」および「気象現象」を定義することにより、一義的に記述することが出来る。すなわち、気象要素および気象現象は「気圧・気温・風向/風速・湿度」などの他「降水量」や「日照時間」「雲量」「雷」「竜巻」などなど多種多様にわたっているが、これらをきちんと観測すれば気象、したがって天候も特定出来ることになる。気象庁では、法律に基いて観測を行い、天気予報に利用するとともに、記録し、一般の利用に供している。

なお、「気象業務法」では、「観測」とは自然科学的方法による現象の観察および測定をいうと定義されている。観察の例は目視による雲の種類や高さ、雷、見通し距離である視程の観測などが該当する。測定の例は温度計や風向風速計など機械によるものである。大気は地表から100km辺りまで広がっているから、対象空間や観測手段などによって観測の種類や種目が分けられている。

[気象観測の種目と観測上の技術基準]

気象庁の行う気象観測の種類および方法は、気象業務法第4条(気象庁の行う観測の方法)を受けて、同法施行規則(運輸省令第101号:現国土交通省)で規定されている。また、気象庁以外の者による観測は都道府県や自治体によるものなどがあるが、それらは同法第6条およびそれを受けた同施行規則で規定されている。

さらに気象庁は業務を系統的に行うために全国に「気象官署」を置いている。

ここで気象官署というのは古めかしい言葉であるが、人がいて観測や予報・解説などを行なっている気象台や測候所などのこととしている。

[気象庁本庁]

東京都千代田区にあり,全国の気象業務を総括している。

[管区気象台]

札幌・仙台・東京・大阪・福岡に管区気象台,那覇に沖縄気象台を置き,地域の広域的な気象や地震などの観測,予報や情報提供などを行っている。

[地方気象台]

各都道府県(北海道は主な支庁)に地方気象台を置き,県内の気象観測,予報,注意報・警報の発表などを行っている。

[測候所]

観測網を充実させるため,所要の地に測候所をおき,気象観測などを行っている。

[航空官署]

航空機の安全運航のため,空港には航空地方気象台,航空測候所,空港出張所などを置き,空港の気象観測,航空機への情報提供などを行っている。

[海洋気象台]

海上,海洋の気象監視を行う海洋気象台を函館,神戸,長崎,舞鶴に置いている。

[施設等機関]

上記の官署のほか,気象庁には気象研究所,気象衛星センター,高層気象台,地磁気観測所,気象大学校がある。

これらの気象官署において定常的に行われている観測の細目は、「気象官署観測業務規程(気象庁訓令)」に定められており、その種類は、地上気象観測、高層気象観測、オゾン観測、海洋観測、火山観測、レーダー気象観測、生物季節観測など合計12である。

また、観測に使用する気象測器は「気象測器検定規則(運輸省令)」等の検定あるいは「部内検査規則(気象庁達)」による検査に合格したものでなければならないと規定されている。(註13 )

第8章「露場(ろじょう)」

気象庁傘下の気象官署においては、降水量・気温・湿度などの主に地上気象観測を定常的に行うために、まず観測する場所は、その地域を代表するような地点で、周囲に大きな建物や、構造物、樹木の無い開けた風通しと日当たりの良い場所を選ぶ。

地表には芝を植生して日射の照り返し、雨粒の跳ね返りを少なくする。この観測場所を「露場」といい、「地上観測露場」および植物季節観測を行うために観測用標本植物を植えた「生物季節標本木露場」を併せ持つ。露場の面積は気象庁の観測所においては原則として一辺の長さが20m以上でおおよそ600㎡以上の面積を確保するとしている。(図14)

(図14):「標準的な露場」(1984)

地上気象観測を行うには、この露場内に「百葉箱]」(内部に温・湿度計を装備)または通風シェルター方式の温度計、露点計のほか、雨量計、地中温度計、蒸発計等を設置し、露場の周囲には柵を設けて動物や観測者以外の人の出入りを防ぐようにしている。

露場内に設置する観測機器は個々の性能・特性を十分に発揮できるよう、設置する高さ・方位・角度などに世界気象機関(WMO)・気象庁・製造メーカー等の推奨する指針・基準がある。

まず「百葉箱」を据付けるには、箱の底面は、地表または、雪面から1.5mの高さにし、観測するために開閉する扉の面を北側に向ける。

百葉箱に内蔵する「温度計」の設置の高さについては、地表付近では気温は日射などの影響を受けて高さと共に大きく変化するので、観測データを相互比較できるように、温度計を設置する高さを常に一定とする必要がある。WMO基準は地表面1.25~2.0mの高さで、日本では、地上1.5mの高さを基準としており、多雪地帯では、雪面上1.5mを維持することとする。

強制通風筒(シェルター式)を使用した温度計・露点計は通風口の底部から地表または、雪面から1.5mを基準高としている。

「雨量計」は露場のベースコンクリート基礎に取付け、地表面からの跳ね返りを考慮して基礎コンクリートの高さは20cm程度嵩上げしたほうが良い。

「風向・風速計」などを取付けるための「測風塔」は、一般的にはパンザマストやコンクリート柱が使用され、少なくとも地表面から10m以上の高さが必要とされる。

「太陽電池式日照計」は直射日光を遮らない場所に設けた堅固な取付け金具に水平に取付け、設置の際には、特にその地域の南北線と緯度を確認する。

「全天日射計」も受光面が水平になるようにレベル調整し、設置高さは1.5mが基準であるが、いずれも交通障害やいたずらを考慮して5m位に設置していることが多く、近年はいずこも都市化が進み、地上には理想的な露場を確保することが困難になり、建物の屋上に露場を設けることも多くなっているという。

ことに露場における「生物季節観測」は「桜前線」や「ウグイスの初鳴き」など観光情報や生活情報として、現代生活に潤いを与える季節情報にもかかわらず、観測地点の多くが都道府県庁の所在地などにあり、急激な都市化や自然破壊などによる環境の悪化で、露場観測が難しい地域も出てきている。

特に顕著なのがトノサマガエルで、昭和五十六年に52ヶ所で初見があったが、昨年は27ヶ所に。シオカラトンボの初見も同年の62ヶ所から、昨年は48ヶ所に減った。

また、東京管区気象台(東京都千代田区)と大阪管区気象台(大阪市中央区)では、観測開始以来、ホタルの観測例がなく、東京で観測されている動物は現在のところアブラゼミだけになっているという。(註14)

そのほか北海道、北陸地方などの気象台の露場では寒冷・積雪期の観測のために百葉箱]ほか観測機器などの施設・設備に特別の工夫が必要であり、また人目に触れることの少ない「発電用原子炉施設」の敷地内でも、平常運転時及び想定事故(重大事故及び仮想事故)時における大気中への放射性物質の拡散状態を観測するための特殊な観測機器を備えた露場もある。

第9章「生物季節観測」

桜や桃の開花が今春(2002)は一週間ほど早かったが、こうした動植物の季節情報で改めて季節の到来を実感できるのが「生物季節観測」である。桜やタンポポなどの発芽や開花などの植物観測とモズの初鳴きやツバメの初見などの動物観測は、一般の人にも判りやすい身近な季節情報として、各地の気象台や測候所などで観測され、公式に発表・報道されている。観測地点は全国百二カ所。対象は規定種目として、植物が梅やタンポポなど十二種の発芽や開花など。動物はモズやツバメなど十一種の初鳴きや初見で、規定種目以外に各地の選択種目として、地域の特性を生かした約百種の対象がある。

生物季節現象の情報は、旧来、農作物の植え付けや収穫の目安として、海辺の「観天望気」「天気俚諺」と同じく農家の習慣やことわざとなっていることが多い。

農業への利用の例として、さらに他の生物季節現象の進行具合から、霜害などの気象災害による農作物の被害を推定することも行われてきた。このように生物季節現象は「農業気象学」の分野においてもその価値が重要視され、古くから研究が行われて来た。

1490年にポーランドのクラコウ・アカデミーによって観測署が設立されたのが世界最初の生物季節観測であるが、現在まで継続している最も古い生物季節観測は、1736年にイギリスにおいてMarshanが開始した観測であり、1780年にはヨーロッパに国際的な観測網が作られ、その後、世界各地で生物季節観測が行われるようになったという。

日本においては、明治十三年(1880)の気象観測法(内務省地理局測量課)の中に「定期顕象ノ記」として生物季節観測法が示されたことから、生物季節観測が組織的に実施されたのはこの年からと推定できる。

その後、1925年に生物季節観測網がほぼ完成し、中央気象台(現在の気象庁)が今同の生物季節現象に関する報告を集計するようになった。しかし。当時は観測種目や観測方法,観測基準に気象官署問での違いがみられ、資料を相互に比較したり気候値として利用することは不可能であった。そこで、こうした違いによる観測記録の地点間での差をなくすために,中央気象台は昭和二十八年(1953)に「生物季節観測指針」を制定した。(註15)

指針に基づく生物季節観測の目的・観測法を紹介すると、

"気象官署で行う生物季節観測は、植物の状態が季節によって変化する現象について行う観測をいい、その目的は生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、その観測結果から季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を知ることにあります。

植物季節観測は、原則として気象官署の構内の植物季節観測用標本を対象に行います。構内に標本を植えることができないとき、または標本として植えてある植物が観測に適さないときには、気象官署の付近にある植物を標本に指定し、それについて行います。

植物季節現象は、植物の発芽・開花・満開・紅(黄)葉・落葉及びそれらの不時現象をいう。(略)"

観測指針は以降、二度にわたり改正され、観測種目や観測方法,観測基準に変更が加えられたが、現在、植物季節の規定観測項目は16項目あり、規定観測目の対象となる規定種目は、主として各地の生物季節観測の結果を互いに比較したり、同―地点の観測結果を長期間にわたって比較するなどの目的に用いる。したがって、規定種目として観測すべき正規種目の生育が気候条件の違いなどにより困難な地点においては、代替種目として異種が観測されている。ソメイヨシノを例に挙げれば,北海道の道北・道東ではエゾヤマザクラまたはチシマザクラが、名瀬以南の地方ではヒカンザクラが、それぞれ代替種日として制定されている。

当地の名古屋地方気象台における生物季節観測の「規定種目」は、ヒグラシ初鳴・モズ初鳴・ウメ開花・ツバキ開花・タンポポ開花・ソメイヨシノ開花・ソメイヨシノ満開・ヤマツツジ開花・ノダフジ開花である。(図15)

(図15):「春の名古屋地方気象台露場」(品川 1998)

さらに、当中部地方管区で見られる独自な動植物としての「官署独自種目」についても観測されている。

トカゲ・シマヘビ・アオダイショウ・アキアカネ・ハルゼミ・キリギリス・ツクツクホウシ・ニイニイゼミ・クマゼミ・ソメイヨシノ落葉・ヒガンザクラ満開。

上述のように観測は生物季節観測指針に制定された観測方法・観測基準、さらには観測に当たっての心構えに従って慎重に観測が行われていることから、主観的な判断による「目視観測」ではあるのだが、観測誤差はそれほど大きくないものと納得できる。

第10章「百葉箱(ひゃくようそう・ひゃくようばこ)」

露場での地上観測デ-タは観測値の精度が高く、基礎デ-タとして、他のあらゆる観測デ-タに裏付けを与える。さらに露場周辺での生物季節観測とともに、開花宣言・気象予報・警報などに季節の動向・地域の特性・日々の表情などを付け加え、「手作りの気象情報」として永らく日常生活で親しまれ、活用されてきた。

各地に気象官署が開設されて以来、その露場では「百葉箱」を中心として気圧・気温・湿度・風速・降水量などが公式に観測されてきた。

気象観測のために「百葉箱」(原語:Thermometer screen)の研究が始められたのは1868年ころの英国であったとされる。日本では御雇英国人Joinerとともに初期の気象観測に携わった馬場信倫の談話に『英国式小型百葉箱」の語が出てくるので、東京気象台が開設された明治八年(1875)ごろから百葉箱が使用されたと考えられる。

「百葉箱」という名称は明治十九年(1886)版の「気象観測法」に正式に記載されているが、当時の呼び方は判らず、昭和十五年(1940)「気象観測法講話」(三浦榮五郎著)に初めて「ひゃくようそう」と明記された。(註16)

昭和三十年代以降、現在では「ひゃくようばこ」という呼び方も一般的で、英名も"Thermometer screenのほかに、Stevenson screen,Instruments screen,Louvre screen"などが混用されている。

「百葉箱」についても、露場と同じく内蔵する観測機器の性能・特性を十分に発揮できるよう、本体の性能・規格・設置方法などについて世界気象機関(WMO)、および気象庁が指針・基準を定めている。

「性能・規格」については気象庁独自の基準として日本の高温・湿潤の気候に合わせて腐食に強い檜材を用いて、観測機器の感部を直射日光・風雨から守る。さらに箱の内外全面を白ペンキを塗装して輻射熱を遮り、四方の壁を二重のよろい戸として通風を図り、南北に測定扉(小型は北側のみ)を設けるものとしている。

「種類」は大型の「気象庁1号」(Stevenson screen型)、中型の「気象庁2号」、さらに壁を三重にして断熱し、換気扇を備えた新型「気象庁3号」が公式に定められた。

「設置方法」は四方がよく開けて風通しと日あたりがよく、芝などが植えられた露場内又は露場に近い条件の所へ、内蔵する温度計,湿度計,最高`最低温度計などの感部の位置が地表面上1.25-2m(WMO技術規則)の高さになるように足を埋設して据え付けることとした。

第11章「百葉箱の風景」

平成十年(1998)から本研究の着手にあたって、筆者はまず、当時、住んでいた名古屋市千種区日和町のご町内の小高い丘の上にある「名古屋地方気象台」に通い詰めて、聞き取りや資料の閲覧を始めた。気象台構内のソメイヨシノやタンポポなどの観測用標本植物が植えられた露場には各種の新しい観測機器とともに「気象庁1号」とみられる頑丈そうな百葉箱がまだ健在であった。(図16)

(図16):「名古屋地方気象台の百葉箱」(品川 1998)

その後、百葉箱を尋ねて中部・九州・東北・北海道の気象台・灯台・教育施設などを訪れるフィールドワークを重ねるうちに、各地に設置されている百葉箱にも種類・大きさ・仕様・デザインなどに「個性」があることが見えてきた。

遠く昭和四十年(l960)代に訪れた「札幌農学校」後身である北大構内のあの有名なポプラ並木の傍らにひっそりと佇んでいた小ぶりの「百葉箱」(気象庁2号か)(図17)

同じく北大母子里演習林内「低温研究所」の異形の寒冷地用百葉箱(図18)

(図17):「北大構内の百葉箱」(品川 1960頃) (図18):「北大母子里演習林

低温研究所の百葉箱」(品川海太 1998)

「札幌管区気象台」の雪に埋もれた気象庁1号(図19)

濃霧のなかを徘徊するキタキツネとともにぼんやりと見えてきた「室蘭測候所」の気象庁1号(図20)

(図19):「札幌管区気象台の雪中の百葉箱」(品川 1999) (図20):「霧の室蘭測候所の百葉箱」(品川

1999)

本州最北端「竜飛岬」の津軽海峡を望む灯台構内に遠望した気象庁2号(図21)

宮沢賢治が気象学などを幼い生徒に教えたとされる岩手県花巻市近郊の「花巻農業高校」(当時稗貫農学校)の傷んだ百葉箱(図22)

(図21):「竜飛岬電波灯台構内の百葉箱」(品川 1999) (図22):「花巻農業高校の傷んだ百葉箱」(品川

1999)

名古屋市内「金城学院大学」のチャペルを背景に放置されていたものを譲り受けた合板製の2号型(図23)

それに岐阜県恵那市福岡町の廃校となった「福岡小学校」(現 芸術思考館)で思いがけなく出会った、木造校舎二階に造り付けの珍しいタイプの百葉箱(図24)

など、さまざまな表情の百葉箱が、それぞれを包む風土・風景の記憶とともに蘇ってくる。

(図23):「金城学院大学の百葉箱」(品川 1998) (図24):「福岡小学校跡の造り付け百葉箱」(品川

1997)

その他、岩手県一関市の西方、大河久保川河岸の「萩荘」は「凍り豆腐」の産地で、天候の変化に敏感な凍り豆腐作りのために、二十数戸の農家が各戸に必ずと言って良いほど百葉箱を設置していたという。(註17)

さらに近年になってNPO法人「ネパール治水砂防技術交流会」がネパール国内の小学校へ贈った百葉箱など、それら雪国や、異国の風景の中の百葉箱も訪ねてみたいものであった。

そのような百葉箱の歴史の果てに、平成五年(1993)三月、気象庁は東京気象台開設以来ほぼ百二十年間継続してきた地上観測での百葉箱の使用を打ち切った。

現在では地上観測にも自動観測機器で遠隔計測を行っており、役目を終えた白いペンキ塗りの百葉箱は気象台開業以来のいわば「原風景のシンボル」として、いまだに全国の大方の気象台露場に遺されている。

第12章「飛騨工社(ひだたくみしゃ)の百葉箱」

その後もさまざまな百葉箱と各所で出会ったけれども、平成五年(1993)以来、気象庁が百葉箱の使用を打ち切ったことを受けてか、1990年代後半に調査を開始した時点では、既に小・中・高等学校などの大半の百葉箱は古びて放置されたものが多く、ことに箱体が合板製のものは、屋根が腐食して雨水は漏れ、壁のガラリが外れたりして、もはや使用に耐えそうにないのが大半であった。

その中で、さすがに各気象官署の大型百葉箱群はどれも白ペンキも鮮やかにまだまだ現役とばかり頑張っていた。仔細に調べると大小を問わず無骨なデザイン・頑丈そうな仕様・丁寧な造りが共通しており、思えばこれらが筆者と「飛騨工社製の百葉箱」との出会いであった。

平成十一年(1999)春、岐阜市野一色の金華山山麓にある「(株)飛騨工社」を初めて訪れ、塩田正平社長(註32)に面会、昭和二十九年(1954)以来一貫して、気象庁御用達を初めとする百葉箱を製作してきた現場をつぶさに見学することができた。

工場というよりは工房と呼ぶほうがふさわしい清潔な製作ラインでは百葉箱のゴツイくらいの各部材が惜しげもなく香り高い檜材から削り出され、丁寧に組み立てられ、最後にこれまた懐かしく匂う純白のペイントで分厚く塗装されて国内各所への発送を待っていた。(図25)

その工房のたたずまいといい、高齢(当時88歳)ながらかくしゃくと従業員7名の陣頭指揮を執る塩田師の風貌といい、まさに北国や海辺の露場に佇んでいた「飛騨の工の百葉箱」の頑固そうな表情が、さもありなんと思い出されたのであった。(図26)

(図25):「飛騨工社の百葉箱製作現場」(品川 1999) (図26):「塩田正平氏と飛騨工社製百葉箱」(品川

1999)

その後も、塩田夫妻とは親しく百葉箱について聞き取りや、文献の照会など書簡のやり取りを重ねた。(図27)

その過程で、まず「百葉箱(ひゃくようそう)」という公式名称・呼称と、その来歴が師の研究により確定したことを知った。(註16)

また百葉箱の製作に関しては元来、英国で研究され伝来した原型(Stevenson screen)を模倣した「気象庁1・2号」、新型「気象庁3号」の改良に加えて、より小型の「飛騨工社4・5・6・7A/B・8号」、さらに日本海側・南極基地などで豪雪や万年雪に埋もれないよう昇降やぐら式の脚を持つ多雪地帯用のもの、チョモランマ登山隊のための強風地用の堅羽目型など、塩田匠による長期かつ多岐にわたる独自の改良・開発について学んだ。

ことに「木曽檜」の集散地岐阜にあってこその良材への思い入れと、造りへのこだわりなど、「飛騨の工」の伝統を汲むと自負する、その頑固なまでのクラフツマンシップに教えられることが多かった。(図28)

(図27):「塩田夫妻」(品川 2000) (図28):「飛騨工社製の新百葉箱」(品川

1999)

気象庁の百葉箱の使用打ち切り以来、同社に倣って合板造りの簡易・量産型を扱っていた他メーカーが相次いで撤退するなか、飛騨工社には他省庁・消防署・公団・農業団体・企業・建設現場などからの注文が絶えることがなく、筆者が訪れていた世紀末にも「百葉箱の師匠」は雑誌の取材に応じるなど、依然、意気軒昂たるものがあった。(註18)

そして平成十四年(2002)春、塩田正平師逝去(享年九十五歳)。実に半世紀にわたる「百葉箱人生」であった。

この間、平成十一年(l999)春に再び訪れた北大構内のポプラ並木のあたりはこぎれいな空き地になっていて、あの「飛騨工社製気象庁2号」の姿はどこを探しても見当たらないのだった。

以下は各地に遺っているだろう師の百葉箱との邂逅を願って、筆者のWWWサイトから発信しているメッセージで、時折、見知らぬ方から「百葉箱情報」が舞い込む。

[百葉箱(ヒャクヨウソウ) WANTED!]

"百葉箱と書いてヒャクヨウソウと読む白い箱のことをご記憶でしょうか。かつてはどの小学校の校庭にも見られ、大切にされていた白ペンキ塗りのこの箱も、今では気象衛星が打ち上げられる時代になって、その存在も忘れられがちに、今も校庭の芝生に淋しく立っているかもしれません" と或る詩人が訴えています。(註19)

「百葉箱」を中心とした露場での気圧・気温・湿度・風速・降水量などの丹念な地上観測は今だに大切だとされています。地上の観測デ-タは観測値の精度が高く、他のあらゆる観測デ-タに裏付けを与え、季節の動植物の振る舞いや、日々の雲や風の行方から天候の変化を予測する「観天望気」とともに、気象予報や警報などに誰もが実感される生きた情報としての表情を添えてきました。

ことに四周を海に囲まれ、夏には南東の、冬には北西の季節風が吹くモンス-ン気候帯に位置する日本では今も風の息吹・大気のそよぎ・季節の移り変わりと無縁ではありえません。欧米風の近代科学とはまた別のアプロ-チで人々は折にふれて見えない風・大気の存在を詠み、描き、さらにそのはたらきを生かした凧、幟、玩具などの造形が各地の風土に育まれてきました。

ここに、明治以来、日本各地の風土に溶け込んで校庭や測候所の片隅にまだ残る「百葉箱」を訪ね、そのたたずまいから、現代の「風・大気・季節への感性・予感の器」としての新しい「百葉箱」の造形を模索したいと考えています。

[お願い]

お近くの「百葉箱」についての情報をお知らせ願います。由緒ある場所、名もない片隅にかかわらず所在地、アクセスの方法などを。

第13章「地域気象観測システム(アメダス)」

近年、テレビなどの天気予報や気象情報の番組に出てくる「アメダス(AMeDAS)」とは "Automated Meteorological Data Acquisition System"(自動・気象・データ・獲得・システム)の略称で正式名称を「地域気象観測システム」という。(註20)

昭和四十九年(1974)から気象庁が各地での小規模の気象現象(微気象)を観測するために日本全国に展開した自動気象観測システムであり、この間、気象台開設以来、日夜・風雨も厭わず、営々と続けられてきた各官署での人手による露場観測と、その伴侶だった「百葉箱」の使用は平成五年(1993)に正式に打ち切られている。

典型的な「アメダス地点」(自動観測所)では柵に囲まれた芝生の露場内で、従来の百葉箱に代わって、「風向/風速計」「通風筒内温度計」「太陽電池式日照計」「転倒ます型雨量計」などの自動測器感部と自動変換・処理部「JMA89型有線ロボット気象計」の2つから構成されるシステムによって「気温」「風向/風速」「日照」「降水量」の「アメダスの四要素」と呼ぶ観測種目が自動計測される。(図29)

アメダス地点は全国に約1300ヵ所あり、平均300平方kmに1ヶ所の割合(17kmメッシュ)となっている。このうち、全国約840ヶ所(21kmメッシュ)の「地域気象観測所」(有線ロボット気象計、測候所、地方気象台、海洋気象台など)では全観測種目が計測でき、他は雨量のみを自動測定する「地域雨量観測所」である。

また、積雪の多い地方にある約210ヶ所の観測所では積雪の深さも測定される。

アメダスは全国各地に設置されている「アメダス地点」と、そこで自動観測された気象資料を集配信する「アメダスセンター」とで構成されている。

アメダス地点と東京大手町にあるセンター間は電話回線で結ばれていて、観測データは毎正時に自動的にセンターに集められ、コンピューターによる処理・編集の後、気象庁、管区気象台、地方気象台および各府県の予報を担当する気象官署に高速通信回線で配信される。

風向・風速・気温・積雪深は、それぞれ観測時刻における値が、雨量は観測時刻までの積算値が自動的に測定され、センターに集信された後にコンピューターによって1時間雨量、3時間雨量などが計算されるようになっている。日照時間についても同様な処理が行われている。

さらに解析雨量としてレーダーとアメダスの長所を生かして作成された5km格子の降水量分布など、テレビで見られる各地の雨量などの画像は、アメダスの数値データをもとにコンピューター処理によって作成されている。

また、随時センターを呼び出して双方向的に必要なデータ・資料を求めることもできるようになった。

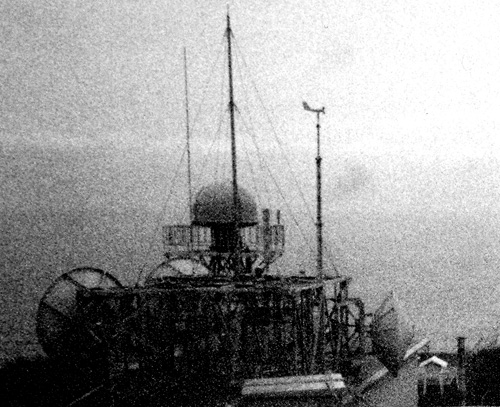

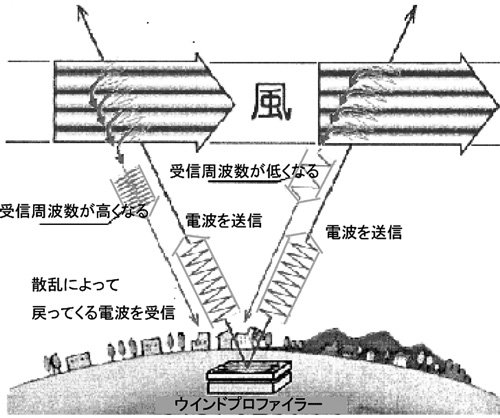

この他、「空のアメダス」(正式名称「ウインダス」WINDAS=Wind profiler Network and Data Acquisition System)として、気象庁ではウィンドプロファイラーと呼ばれる自動観測機器を全国25地点に配置し、平成十三年(2001)4月から新しい高層気象観測網を展開した。(図30)

ウインドプロファイラーは、地上から上空5方向に電波を発射し、大気のゆらぎによって散乱されて戻ってくる電波を受信することにより、上空の風向や風速を観測する。この装置を用いて高度約5km(季節により観測高度が異なる)までの風を、常時観測することにより豪雨や豪雪などの局地的な気象災害の要因である湿った空気の流れを監視することができるとしている。

(図29):「典型的なアメダス地点」(気象庁URL 2003) (図30):「ウインダスの概念図」(気象庁URL

2003)

また、平成十二年(2000)7月から、「雷監視システム」(正式名称「ライデン」LIDEN=Lightning

Detection Network System)として、全国29か所の空港に配置された雷からの電磁波を受信する「検知局(センサ)」と、検知局から情報を集めて処理し、雷の発生位置等を決定する「中央処理局」で構成されるシステムにより、日本とその周辺領域に発生した雷放電を面的に観測し、その結果をリアルタイムに航空関係者に配信している。(註21)

このように現代では無人化・自動化・遠隔計測による気象観測の技術が加速する一方で、例えば「アメダス地点」の位置は気象官署の露場、各種公立学校の校庭、役所の庭、農業試験場、消防署、浄水場など、いわゆる限られた公有土地に設置されているのが一般的であり、全国各地域に配置されているとはいえ、アメダスによる気象情報がどれくらいまで地域周辺の気象特性を「面」として、または地域内のもっと局地的な微気候や微気象現象を「点」として代表し得るのか疑問である。さらに「雲の目視観測」や「生物季節観測」など未だにヒトの感性や身体性に依存するきめ細い観測手法との共存は依然、今後の課題として残されている。(図31)

(図31):「名古屋地方気象台のアメダス」(品川 1998)

第14章「局地気象観測システム(アトラス)」

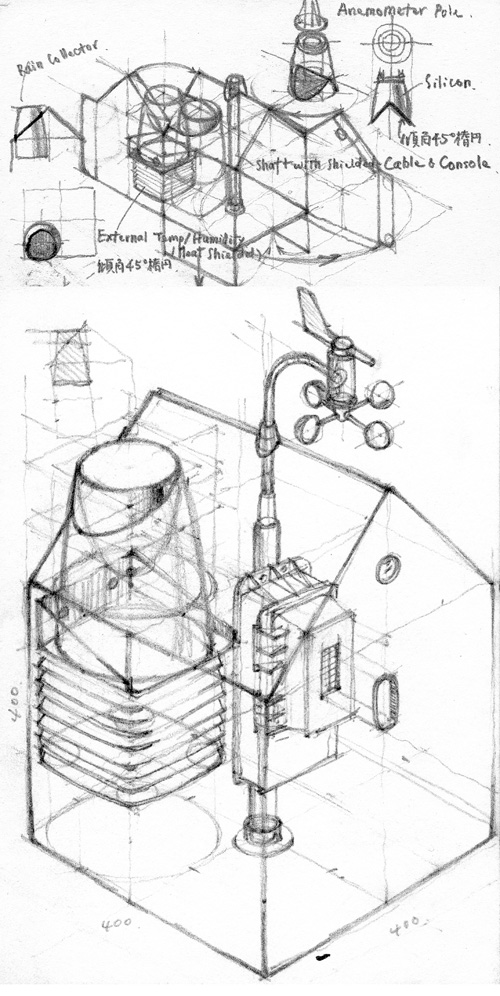

本章では気象衛星による地球規模の、またアメダスによる日本全国規模の「マクロな気象」の観測システムを補完するサブシステムとして、従来の「百葉箱」に代わり、自動気象センシング機能と自動データ発信機能を備えた「局地気象観測システム(アトラス)」(AtLASS-Atmospheric Located & Automated Sensing System)を提案している。(図32)

「アトラス」は亡き塩田師匠にはお叱りを蒙りそうだけれども、さしづめ新しい「電脳百葉箱」としてこどもたちの教育の場で、さらには一般家庭の住まいや庭など、より身近かにありながら、日常生活を取り巻く「ミクロの大気」の移ろいをよりきめ細かく観察・記録でき、さらに世界に発信してゆくことを意図した。

(図32):「アトラス(AtLASS)のスタディ」(品川 1998)

○「アトラス」の概要

まずは「観測の自動化」と観測データの「自動遠隔発信」を実現したく、そのために「アトラス」ではまず以下の五要素のデバイスを備える。

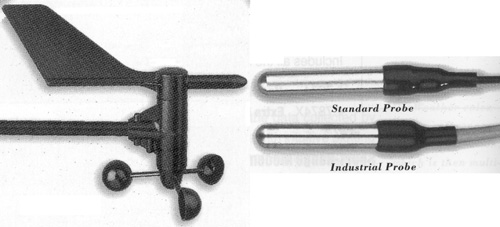

(1)「センサー」:従来の地上観測で用いられた露場の雨量計、百葉箱に内蔵された温・湿度計・露点計、それに測風塔上の風向・風速計・日照・日射計などの「アナログ感部」に替えて、測定感部にはDavis社(米)製の降水量・室内外温度・湿度・気圧・風向・風速・日照・日射・紫外線量・葉面湿度などの小型電子センサー・ユニットを組み込む。(図33)

(図33):「電子センサー・ユニット」(Davis社(米))

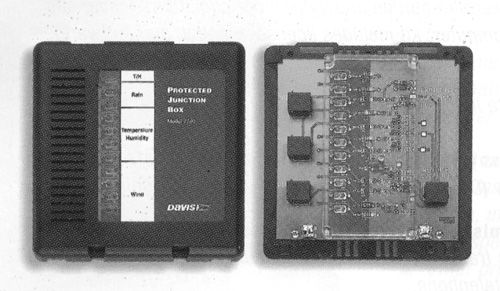

(2)「発信部」各センサー・ユニットからのデータを集め、無線(900MHz・低域短波で受信可能域30-100m)により自動発信する「発信部」(センサーリンク・トランスミッター)を備える。電源は交流・リチウム電池・ソーラーパネルから得ることができる。(図34)

(図34):「センサーリンク・ユニット」(Davis社(米))

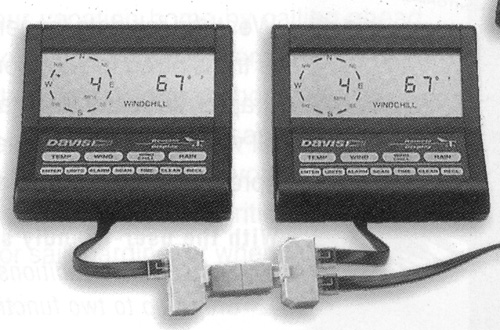

(3)「モニター」:無線で送られてきた観測データを受信・蓄積し、各気象データの瞬間値・累積値などを液晶で表示する携帯可能な「表示部」(モニター・コンソール)を持つ。(図35)

(図35):「モニター・コンソール」(Davis社(米))

(4) 「データ蓄積部」:コンソールに送られてきた、観測データを受信・蓄積し、さらにシリアルケーブル(RS232C)・モデムなどを介してコンピューターに送り込む「データ蓄積部」(データロガー)を備える。(図36)

(図36):「データ・ロガー」(Davis社(米))

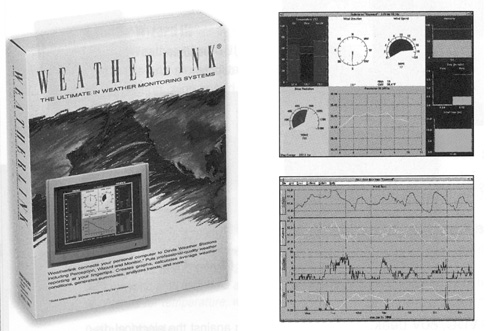

(5)「解析・表示部」:観測データを解析し、グラフィカルに表示するプログラムを使用する「電脳」(コンピューター)を備える。同時にWWW・モデムなどを通して「ひまわり気象衛星」「アメダス」などのマクロ気象情報を取得し、さらに独自のミクロ気象情報を世界に発信することが可能になる。(図37)

(図37):「プログラムWEATHERLINK」(Davis社(米))

第15章「風の交信システム(ウィンコムス)」

「アトラス」概要の具体的なシステム展開モデルとして平成十一年(1999)に試作し、「風の旅」個展で発表した「ウィンコムス」(WinComS-Wind Communication System)では、上記の各種電子デバイスを組み込んだ、いくつかの用途のための観測装置のデザインを試みた。(註22)

○「ウィンコムス」の概要

A.[風のサテライト]:身近かな大気と交信する「移動測候所」として、風向・風力、屋内外温度・湿度、雨量、地磁気方位センサ-を装着し、無線によるデ-タ発信用トランスミッタを内蔵する。これらの電子デバイスを風雨・直射日光から保護するために、外装は従来の木製百葉箱に替えて、防水性・断熱性を持つポリプロピレン製のダンボール材(プラ段)を二重に用いた切妻型の屋根をもつ箱体としている。

さらにキャスター付の四脚でセンサー感部を観測基準の約1.5mに保ちながら、移動可能にした。(図38)

(図38):「風のサテライト」(風の旅展 品川 1999)

B.[風のナ-ス]:屋内外の草花の状態を観察・交信するための「ケアセンター」として温度・湿度、光・赤外線、葉面温・湿度、紫外線照射量センサ-、及び音楽CD・MDプレイヤ-を内蔵する。草花への撒水・湿気から内部を守るため、やはり外装はプラ段を用いた切妻屋根型の箱体とし、同じく防水外装の音楽用スピーカーが付属する。(図39)

C.[風のコンテナ-]:草花を運び育てる「保育器」として土中温度センサ-、葉面温・湿度、紫外線照射量センサ-が付属する。植木鉢、プランターを運搬し、苗や種子を風雨や冷・暑気から守るためのポリカーボネート製小屋型ケース。(図40)

(図39):「風のナース」(風の旅展 品川 1999) (図40):「風のコンテナー」(風の旅展

品川 1999)

D.[風のスタジオ]:A.風のサテライト・B.風のナ-ス・C.風のコンテナ-などから送信される身近かな微気象デ-タを受信・解析・表示・出力するための「電脳書斎」として無線によるデ-タ受信ロガ-、コンピュ-タ-・モニター(Machintosh cs)、ウェザ-リンク・プログラム、衛星・短波気象Faxを内蔵する。外装は本来、屋外露場に設置・固定される木製百葉箱(飛騨工社製四号型)を用い、倒立開閉式の観測扉をコンピューター操作・作図など作業テーブルとして利用、キャスター付の四脚により室内外で使用可能にした。(図41)

E.[風のアンテナ]:ひまわり気象衛星・アメダスなどのマクロ気象情報を取得するための「電子触角」としてWWW回線モデム、UHF/VHFテレビアンテナ・モニターを内蔵する。外装はプラ段を用いた切妻屋根型の箱体として、屋外での設置を可能としている。(図42)

(図41):「風のスタジオ」(風の旅展 品川 1999) (図42):「風のアンテナ」(風の旅展 品川 1999)

この「ウィンコムス」は知多半島常滑の海岸で毎夏、開催される「海辺の環境教育」プログラムの一環として会場に設置されて、吹き渡る海風をこどもたちが実際に肌で感じながら、同時にコンピューターで風のかたち・データを見ながら理解するのに役立っている。(図43)

さらに、その可搬性を生かして、住まいの建設予定地の現場に出張・設置されて、その敷地のごく局地的な微気象データを観測・解析している。(図44)

(図43):「海辺の環境教育」(常滑 品川 2001) (図44):「大秀組オープンハウス」(藤井良秀

2001)

得られた局地気象情報により建物の配置・開口部の位置・室内外の「風の道」などを予め施主に判りやすく理解させながらデザインを進めることができ、従来の一般的な建築計画・設計手法にその土地固有の表情を付け加えるといった新たな用途に一役買っているといえよう。

第16章「校庭の微気象観察システム」

気象衛星「ひまわり」が打ち上げられ、「アメダス」により、居ながらにして日本はいうまでもなく世界各地の天気を知ることができるようになった今でも我々の日常は直接肌に感じる季節の移ろい、大気の揺らぎ、そして風のそよぎと無縁になったわけではない。

明治以降、気象庁の開設に伴い近代的な気象観測法が導入され、また小・中学校でも初等教育の一環として季節や天気を科学的に学ぶことが定着した。

最近の学習指導要領(理科第2分野)を見ても、"身近な気象の観察、観測を通して、天気変化の規則性に気付かせるとともに、様々な気象情報を活用した天気の予測の方法について理解させ、天気変化についての認識を深める"とうたっている。

熱心な理科の先生とともに春のタンポポや桜の開花、小川のオタマジャクシ、鴬の初鳴きを観察したり、毎朝の気温・湿度・気圧を記録した経験をお持ちの方も多いであろう。つまり我々は合わせて約24500の小・中学校区のメッシュで日本全国を隈なく覆う優れた「微気象観察システム」を持っていたわけで、この校庭のシステムと経験が少年・少女時代に季節・気象に対する感性を育んだともいえよう。

これらの地上観測システムの象徴として、我々の脳裏の原風景にポッカリと浮かぶのが、校庭の咲き乱れる草花の中に佇む白ペンキ塗りの百葉箱ではなかったろうか。

ところが、筆者のWWWサイトで発信した「百葉箱(ヒャクヨウソウ) WANTED!」のメッセージ中の

”明治以来、日本各地の風土に溶け込んで校庭や測候所の片隅にまだ残る「百葉箱」を訪ね、そのたたずまいから、現代の「風・大気・季節への感性・予感の器」としての新しい「百葉箱」の造形を模索したいと考えています。お近くの「百葉箱」についての情報をお知らせ願います。由緒ある場所、名もない片隅にかかわらず所在地、アクセスの方法などを。”

という依頼に対して、本学の大学生たちや、遠くは広島県の小学生から寄せられた情報では、卒業以来久しぶりに訪れた校庭にはもう百葉箱の姿は無くて寂しかったとか、残っていても壊れたままに放置されていて痛ましかったというものが多い。(図45)

(図45):「百葉箱データベース」(江南市立古知野西小学校 尾関綾果 2001)

目下、各地の百葉箱の現況に関する情報・画像を「百葉箱データベース」として公開してはいるが、こうして、永らく学童の身近かにあって寡黙に校区の微気象情報を記録し続けてきた百葉箱だけれど、平成五年(1993)春、気象庁の新観測システムの採用とともに、やはり校庭でもその役目を終え、このままではほとんどが見捨てられたままにひっそりと朽ち果てようとしている。(註23)

第17章「大気のネットワーク]

日本各地の校庭で百葉箱がその役目を終えてゆく中で、わが「アトラス」と同様のコンセプトのもとに、大気の自動計測・気象データの遠隔通信機能を備える、いわば「電子百葉箱」が種々、開発・利用されるようになった。

さらに近年になって、これら新旧の百葉箱を活用しつつ、従来は校庭で単独に行われてきた局地気象観測をネットワーク化して各地の微気象情報を交換・比較することにより、広域的な大気の有り様を理解・共有しようとする試みが各地で見られ、以下にいくつかの事例を紹介する。

(1)「京都市内の気温分布の測定」(註24)

神戸大学工学部建設学科森山研究室と京都工芸繊維大学工芸学部造形工学科芝池研究室の共同で、京都市内と向日市の小学校に設置されている百葉箱を借りて気温と湿度の連続測定を行っている。離れた境谷小学校の気温が夕方に大きく低下しているのは、百葉箱のまわりの植物に水をまいたためではないかという解析が興味深い。

(2)全国初の「ヒートアイランド観測網」構築へ (註25)

都市部で高温となる「ヒートアイランド現象」を解明するため、東京都は区部の2・5キロ四方に1カ所の観測地点をつくる「ヒートアイランド観測網」を構築すると発表。全国初の試みで、小学校100校の協力を得て百葉箱に自動温湿度計を設置し、10分間隔のデータを分析するほか、新たに公共施設の屋上など20カ所に気象計測器を設置する。

(3)「teiten 2000」(註26)

文部科学省教育用コンテンツ開発事業に基づき、「広域定点観測網実証コンソーシアム」は広域定点観測網実証プロジェクトとして平成十三年(2001)二月、「電子百葉箱」「カメラ」及び「パーソナルコンピュータ」を1ユニットとする観測装置(定点観測システム)と、学習用インターフェースの開発を実施した。

そしてこのシステムを、同一緯度・経度等の意味を持つ多地点に設置し、各地点におけるローカルな気象観測、景観撮影を長期間連続的に行い、地球規模での環境変化を比較対照により調査できる学習素材として、ネットワークを通じて配信する。十三年(2001)度は、東北地方7カ所、函館市、新潟市、滋賀県大津市にそれぞれ一カ所、計10ポイントの観測地点群を設定した。

コンソーシアムでは、平成十二年(2000)12月末より、全国の子どもたち、教育関係者に向け、5分間隔で収集される気象データと10分間隔で収集される画像データのライブ発信と、10カ所より収集される全ての情報を、授業での活用や教材として再利用可能な形でネットワーク上に提供するため、インターネット上にウェブサイトを開設した。

(4)「e-気象台」(註27)

気象庁では地方気象台と小・中学校をインターネットで結ぶプロジェクト「e-気象台」を計画している。「小・中学生が気象に興味をもってくれること」を目標に将来的には全国各地で実施する予定だが、平成十四年(2002)度は岐阜県のみを対象とし、岐阜地方気象台を中心に以下の活動を予定している。

1.岐阜県恵那市の恵那北中学校に気温・風速・雨量を自動観測する「簡易型アメダス」と「天体撮影カメラ」を設置する。

2.岐阜県県内の小・中学校を5校ほど選び、百葉箱で観測したデータを定期的にメールで送ってもらう。

3.百葉箱の観測データに、空の画像、レーダー画像、地元の天気予報などを加えて、ホームページで公開する。

4.ホームページで天気に関する質問を受け、地方気象台の予報官が回答する。

5.予報官が小・中学校を訪れ、観測手法の指導や「お天気教室」を行う。

(5)「環境観測活動に世界中の子供たちが参加」(註28)

板橋区立エコポリスセンターは地域の環境学習の拠点として、子供たちを対象にした体験型講座を開設、組織づくりも支援している。

百葉箱や雨量計で気温や湿度、降水量などを測定。次にこれら観測データをパソコンに入力し、インターネットを使ってグローブ・データ処理センター(米)に送る。

この環境観測活動には世界中の子供たちが参加しており、センターに集められた地球規模の気象データは、分かりやすく画像処理されて子供たちにフィードバックされる。継続的な観測を通じて、子供たちは環境の変化に敏感になり、自分の身の回りから、さらに地球規模に発展させて環境を考えるようになるとする。また、インターネットによる各国の子供同士の交流が育まれており、板橋グローブクラブにもいくつかの海外の学校から文通の申し込みなどのメールが届いたという。

以上の事例は気象観測やデータ通信に電子機器が多用されるようになり、さらにインターネットを通じて、急速に各地の校庭のネットワーク化が可能になってきたことを示している。

第18章「大気との共生」

これまでの事例はある定点で、そこの局地気象の移ろいをそれぞれ静かに見守る、どちらかといえば静的で受動的(Passive)な大気との付き合いであったといえよう。

一方、例えば気象が厳しく変動しやすい海上を単独で航行しなければならない船舶では、常に海域の気象・海象を観察し、天候の推移を予測して、航程・進路を決定したり、あるいはその変化に俊敏に反応して避航・漂泊し、荒天をやり過ごすといったことを余儀なくされる。

このため海上では古来、観天望気・日和見、現代では衛星通信による気象・位置情報の取得など観測技術とそのデバイスの開発・装備がことに重要視されてきた。

風が頼りのヨットも例外ではなく、セイルに受ける風や行く手の気象情報、それに艇体が切り裂いて行く水面下の情報をリアルタイムに計測しながら疾走する。(図46)

(図46):「ヨットの計測機器」( 品川 1999)

さながら電子機器とハイテク新素材の塊ともいうべき近代ヨットではあるが、公式のレース・ルールではこうして取得した気象・海象データを利用してセイル・舵などを自動制御することを禁じていて、いまだに操船はあくまでも人力によるとしている。

スポーツとしてのヨットレースは例外としても、ここでは常に大気や海の表情を窺いながら、その恵みを積極的に活用したり、その暴威を柔軟にいなしたり、はては逃げ出すといった駆け引きが不可欠である。

あたかも人間関係にも似て、ヒトの五感を全開にし、敏捷に身体性を発揮しながら、よりきめ細かい、まさに「阿吽の呼吸」とも言うべき大気との付き合いが必要とされる。

今、このような能動的(Active)で双方向的な「大気との共生」とも言うべき動きが日本国内でも胎動し始めた。

まずは枯渇することが自明の薪炭・化石燃料、それにリスクの大きい核燃料によるエネルギーの代替手段として古来、試みられてきた太陽・大気・海などのもたらすエネルギーを活用しようという、古代からの試みが再認識されつつある。

とりわけ、脚光を浴びているのが「風力発電」(図47)

公共建築のみならず一般家屋での「太陽光発電」(図48)

そして海洋での「潮力発電」の試みなどである。(図49)

(図47):「竜飛岬の風力発電プラント」( 品川 1999) (図48):「ソーラー・パネル」(常滑海浜研究室

1999)

(図49):「潮力発電実験船」(五ヶ所湾口 品川 2002)

前世紀までに比して、現代では科学文明の恩恵を享け、ことに各種合金・複合素材など「材料」とセンサー・自動制御など「技術」の飛躍的な革新によって、われわれは自然に対して、より柔軟に、より繊細に対応することができるようになった。

例えば、大規模な風力発電プラントのために開発された巨大な「風車」にしても、昨今のものは、新素材による翼のピッチを風の強さに合わせて自動的に変えながら鋭敏に風を捉え、さらに限界を超える強風に対しては自動的に翼を畳んで、従順に受け流すという具合だ。(図50)

さらにヨット・一般家庭など個人レベルでも、小型の風力発電機と太陽電池モジュールを組み合わせて、微風のときには太陽光の力を借り、日が翳れば風力で蓄電するというハイブリッドパワーシステムなどが入手できるようになり、より細やかな「大気との共生」が可能となりつつある。(図51)

(図50):「室蘭港の風力発電ユニット」(品川 1999) (図51):「風力・ソーラーのハイブリッドシステム」(常滑

海浜研究室 品川 1999)

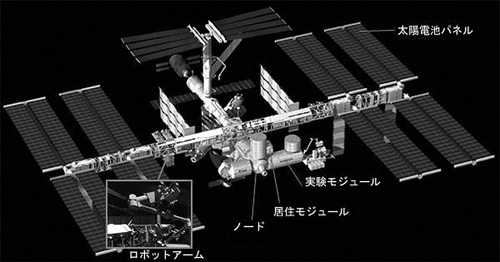

さらに気宇壮大なのが「宇宙開発事業団(NASDA)」により開発が進められている「きぼう」(国際宇宙ステーション-ISS)計画であろう。

宇宙空間で「環境試験プラットフォーム」として、また、ミッション組立てや補給のための「軌道支援基地」として計画中の「きぼう」の利用構想としては、大型宇宙望遠鏡の軌道上組立て、「太陽発電衛星」などの実験ミッションが挙げられる。(図52)

加えて、ISS「きぼう」を「宇宙百葉箱」として利用し、宇宙環境の様々なデータを体系的に取得して、宇宙環境モデルを構築する計画もある。

とりわけ現在でも人工衛星の自動観測で得られる地球圏の情報が人間の眼で得られる情報のレベルには達していないため、可視光の波長領域で観測できる地球圏の様々な自然現象を、直接人間の眼とそれを補う高精細テレビモニターで軌道上から長期・広域に亘って観測し、地球環境の動的な変化を総合的・直感的に理解することを目指すとしている。(註29)

(図52):「きぼうのイメージ」(宇宙開発事業団 2003)

第19章「大気との交感」

現代の最先端科学技術ともいうべき「宇宙百葉箱」においてさえ、いまだにヒトの眼・感性が必要とされている。

やはり、大気との付き合いにおいても、本命はヒトの五感など「身体性の復権」なのであろう。

そしてヒトのひ弱だけれど繊細な人間的要素(Human factor)を組み込み、補完してゆくためのシステム・デバイスこそが今後一層、各分野で必要とされるだろうことを未来の宇宙百葉箱計画は示唆している。

一方、現行の「アメダス」を初め、我が「アトラス」、それに近年の小・中学校のネットワークなどで活躍している、いわゆる「電子百葉箱」はまず観測の自動化・データの自動伝送という、「無人化」「省力化」の時流に沿って開発されたシステムであり、今後も人里離れた定点では黙々と観測を続け、たゆまずデータを送るという重要な役割を担い続けるであろう。

本研究では、日常の身近な場面で、リアルタイムに、しかも、ヒトがその五感と全身とで大気と交感することを趣旨として、先に製作・発表した「風の交信システム(ウィンコム)」のコンセプト・性能をさらに発展させた「感性百葉箱(アトムス)」(AtOMS-Atmospheric Observant Mobile System)と仮称するシステム・デバイスを目下、新たに構想・開発中である。

◎「アトムス」(AtOMS-Atmospheric Observant Mobile System)の"大気(雰囲気)の・観察力の鋭い・動きやすい・システム"というコンセプトにより「感性百葉箱」の開発では以下の性能・概要を計画している。

(A)現在でも公式にヒトの「目視観測」に頼っている、風景の視程・雲形・雲量・氷・霜・竜巻など、そして「生物季節観測」における植物の発芽・開花・紅(黄)葉・落葉、動物・昆虫の初見などの「かたち・動き・色・テクスチュア・音・雰囲気(匂い)」などに対するヒトの「五感」、および「方向・距離」など空間感覚、さらには「予感・予知」といった「第六感」までもをサポートするインターフェイスを備えたい。

○まず、雲や竜巻など変幻極まりない大気現象・動植物の挙動などの静止画像・動画像を取得できるCCDビデオカメラ、および編集・表示プログラム。(図54)

○観測要素のうち、ヒトの聴覚に依存していた風・雷・波の音、虫・鳥の初鳴きなどの収録のための集音・再生デバイス、および音声処理プログラム。(図55)

○降水量・温度・湿度・気圧・風向・風速・日照・日射・紫外線量など、デジタル化できる気象要素の観測には、より小型で鋭敏・精細なセンサーを採用する。

(図54):「静止・動画用CCDビデオカメラ」(品川 2002) (図55):「集音・再生・音声処理デバイス」(品川

2002)

○さらに現代人の獲得した「第六感」ともいうべき通信機能として、短波・無線LAN・PHS・衛星通信など電波によるデータの遠隔交信・高速伝送インターフェイスによる大気の変容の予知。(図56)

○同じくヒトの方向・距離感覚を補完し、観測点などの位置情報をピンポイントで精密に取得できるGPS(全地球測位システム)レシーバー、および位置情報の解析・表示プログラム。(図57)

(図56):「データの遠隔伝送用PHS」(品川 2002) (図57):「ハンディGPSレシーバー」(品川

2002)

(B)アナログ・デジタルを問わず取得した膨大な「大気のデータ」を高速処理してリアルタイムに表示し、風車などのデバイスに出力・制御して大気に応え、さらに「SETI」(註30)に倣い、平行・分散処理により他のネットワークと協働しながら、広大で混沌とした「大気の変容」を明かすためのモバイルコンピューター。(図58)

そしてなにより、眼と手によりヒトが再び自らの身体性を駆使して自然の表情を観察・描写し、雰囲気・予感までもを表現するための「紙・鉛筆・絵の具・筆」など伝統的なメディア・デバイス。

(図58):「モバイル・コンピューター」(品川 2002) (図53):「紙・鉛筆・絵の具など描写用具」(品川

2002)

これらのインターフェイス・デバイスをコンパクトに収納し、ヒトがいつ、いかなる場所へも携行できるような、防水・防塵・耐衝撃性を有する小型・軽量・堅牢な性能を備えた「感性百葉箱(アトムス)」を携えながら、双方向的に「大気と交感」することを目指しているが、その具体的な開発・デザインについては稿を改めたい。(註31)

第20章「大気のデータ・ベース(Atm.D.B.)」

[図版リスト]

(図00):「百葉箱の風景」(風の旅展パネル CG 品川 1999)

(図01):「パルテノン神殿と風の塔」(品川 1991)

(図02):「風の塔のゼフィロス像」(Engraving by Stuart & Revett(18c)Aegean

Maritime Museum 1987)

(図03):「ミコノス島の風車」(品川 1991)

(図04): "Nascita di Venere" (Botticelli Firenze)

(図05):「風神雷神図屏風」(俵屋宗達 建仁寺蔵)

(図06):「黄昏のCumulonimbus」(品川 2001)

(図07):「富嶽三十六景・凱風快晴」(葛飾北斎 幕末)

(図08):「地球の大気圏」(NASA)

(図09):「復元菱垣廻船」(大阪 海の時空館 2002)

(図10):「鳥羽港日和山」(鳥羽市URL 2002)

(図11):「日和山の方位石」(鳥羽市URL 2002)

(図12):「日和町の名古屋地方気象台」(品川 2003)

(図13):「旧江戸城本丸天守台跡の測量台」(中央気象台一覧 明治十七年(1884)当時)

(図14):「標準的な露場」(大図典View 講談社 1984)

(図15):「春の名古屋地方気象台露場」(品川 1998)

(図16):「名古屋地方気象台の百葉箱」(品川 1998)

(図17):「北大構内の百葉箱」(品川 1960頃)

(図18):「北大母子里演習林 低温研究所の百葉箱」(品川海太 1998)

(図19):「札幌管区気象台の雪中の百葉箱」(品川 1999)

(図20):「霧の室蘭測候所の百葉箱」(品川 1999)

(図21):「竜飛岬電波灯台構内の百葉箱」(品川 1999)

(図22):「花巻農業高校の傷んだ百葉箱」(品川 1999)

(図23):「金城学院大学の百葉箱」(品川 1998)

(図24):「福岡小学校跡の造り付け百葉箱」(品川 1997)

(図25):「飛騨工社の百葉箱製作現場」(品川 1999)

(図26):「塩田正平氏と飛騨工社製百葉箱」(品川 1999)

(図27):「塩田夫妻」(品川 2000)

(図28):「飛騨工社製の新百葉箱」(品川 1999)

(図29):「典型的なアメダス地点」(気象庁URL 2003)

(図30):「ウインダスの概念図」(気象庁URL 2003)

(図31):「名古屋地方気象台のアメダス」(品川 1998)

(図32):「アトラス(AtLASS)のスタディ」(品川 1998)

(図33):「電子センサー・ユニット」(Davis社(米))

(図34):「センサーリンク・ユニット」(Davis社(米))

(図35):「モニター・コンソール」(Davis社(米))

(図36):「データ・ロガー」(Davis社(米))

(図37):「コンピューター」(Mackintosh(米))

(図38):「風のサテライト」(風の旅展 品川 1999)

(図39):「風のナース」(風の旅展 品川 1999)

(図40):「風のコンテナー」(風の旅展 品川 1999)

(図41):「風のスタジオ」(風の旅展 品川 1999)

(図42):「風のアンテナ」(風の旅展 品川 1999)

(図43):「海辺の環境教育」(常滑 品川 2001)

(図44):「大秀組オープンハウス」(藤井良秀 2001)

(図45):「百葉箱データベース」(江南市立古知野西小学校 尾関綾果 2001)

(図46):「ヨットの計測機器」( 品川 1999)

(図47):「竜飛岬の風力発電プラント」( 品川 1999)

(図48):「ソーラー・パネル」(常滑海浜研究室 1999)

(図49):「潮力発電実験船」(五ヶ所湾口 品川 2002)

(図50):「室蘭港の風力発電ユニット」(品川 1999)

(図51):「風力・ソーラーのハイブリッドシステム」(常滑 海浜研究室 品川 1999)

(図52):「きぼうのイメージ」(宇宙開発事業団 2003)

(図53):「紙・鉛筆・絵の具など描写用具」(品川 2002)

(図54):「静止・動画用CCDビデオカメラ」(品川 2002)

(図55):「集音・再生・音声処理デバイス」(品川 2002)

(図56):「データの遠隔伝送用PHS」(品川 2002)

(図57):「ハンディGPSレシーバー」(品川 2002)

(図58):「モバイル・コンピューター」(品川 2002)

[関連資料・情報リスト]

(註01): 'Aegean Maritime Museum'(G.M.Drakopoulos著 MYCONOS 1987)

(註02):「地球生命圏-ガイアの科学(GAIA-A new look at life on Earth)」(J.E.Lovelock著

工作舎)

(註03):「カオスの自然学」(THEODOR SCHWENK著 工作舎 1990)

(註04):「観天望気」(第四管区海上保安部水路部編 (社)中部小型船安全協会

1988)

(註05):「日和山の方位石」(鳥羽市指定文化財表示 鳥羽市教育委員会 1967))

(註06):「日和山」(南波松太郎著 法政大学出版局 1988 地名研究賞受賞)

(註07):「世界気象機関」(WMO-the World Meteorologic al Organization)

(URL:http://www.wmo.ch/index-en.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/intl/wmo.html)

(註08):「十種雲形」

(URL:http://www.weather-service.co.jp/Public/cts0004/sky_name/jyo_top.html)

(註09):「長崎海軍伝習所 十九世紀東西文化の接点」 (藤井哲博著 中公新書 1991)

(註10):「北海道気象報文(明治33年2月発行)」(気象百年史 日本気象学会 1975)

(註11):「札幌農学校第一回年報」(札幌農学校 1877)

(註12):「気象庁百年史」(日本気象学会 1975)

(註13):「気象庁(JMA)」(URL:http://www.jma.go.jp/JMA_HP/jma/index.html)

(註14):「産経新聞インデックス」(産経新聞1997.5.12)

(註15):「植物季節現象に関する従来の研究」(URL:http://www1.plala.or.jp/kissan/princomp/2-3.html)

(註16):「百葉箱の呼び名について」(塩田正平 気象No.471 日本気象協会 1996.7)

(註17):「凍り豆腐作り」(岩手日日新聞 2002.12.12)

(註18):「サライ・インタビュー 塩田正平-建築家」(サライ第12号 小学館 1998)

(註19):「百葉箱幻想」(辻井 喬 中日夕刊「紙つぶて」1998.05.29)

(註20):「地域気象観測システム(アメダス)」

(URL:http://www.osaka-jma.go.jp/gyomusyokai/kansoku/amedas.htm)

(註21):「ウィンダスとライデンの誕生」

(URL:http://www2.halex.co.jp/yohoushi/co_edu1000/1_11102.htm)

(註22):「風の旅ノオト」 (品川 名古屋造形芸術大学紀要第6号 2000)

(URL: http://homepage2.nifty.com/maritime-shinagawa/archives/kazeten/kazemess.html

(註23):「百葉箱データベース」

(URL:http://homepage2.nifty.com/maritime-shinagawa/archives/atmosphere/hyakuyoso/data0001.html)

(註24):「京都市内の気温分布の測定」

(URL:http://www.arch.kobe-u.ac.jp/~ta1/ondo.html)

(註25):「ヒートアイランド観測網」

(URL:http://weather.mainichi.co.jp/news/200207/09-02.html)

(註26):「teiten 2000」

(URL:http://www.teiten2000.org/)

(註27):「e-気象台」

(URL:http://www.tokyo-jma.go.jp/home/gifu/)

(註28):「板橋区立エコポリスセンター」

(URL:http://www.ecopolis.city.itabashi.tokyo.jp/center/html/center.html)

(註29):「きぼう(国際宇宙ステーション-ISS)」

(URL:http://jem.tksc.nasda.go.jp/iss/

http://133.242.8.15/jdata/02458/200106J02458020/200106J02458020.html)

(註30):「地球外知性体探査」(SETI-the Search for Extra-Terrestrial Intelligence

(URL:http://www.planetary.or.jp/setiathome/)

(註31):「大気の変容 Discussion Paper」

(URL:)http://homepage2.nifty.com/maritime-shinagawa/archives/atmosphere/atmos0.html

(註32):「塩田正平」

明治四十一年(1908)岐阜県生れ。日本大学高等工学校卒、外務省建築技手、一級建築士。

昭和二十一年(1946)「飛騨工社」(岐阜市野一色4-7-13)を設立、昭和二十九年(1954)以来一貫して百葉箱を製作。気象庁より表彰4回、植物を愛し、俳句・デザイン・陶芸・絵・染色などをよくした多彩な人生であった。(平成十四年(2002)逝去(享年九十五歳)

本稿をWEB上に公開するにあたって百葉箱に情熱と生涯を賭けた故塩田正平師に捧げます