ナゴヤ・ドームでの伊能大図フロア展(2004/10/31)

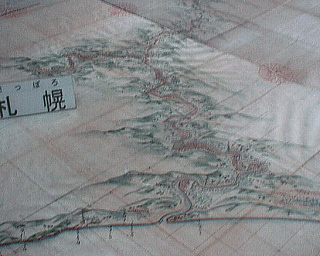

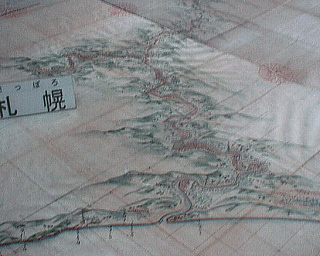

伊能大図(札幌 1800) 伊能大図(伊勢湾 1803)

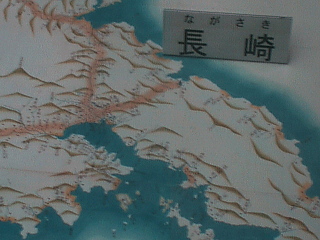

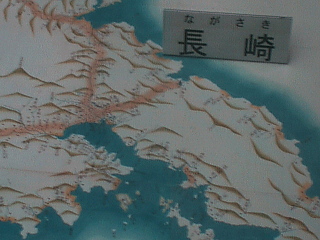

伊能大図(博多湾 1809-11) 伊能大図(長崎 1811-14)

| いのうただたか いのうだいず 伊能忠敬 と 伊能大図 |

|

伊能忠敬は、49歳で隠居後、50歳のとき江戸に出て、幕府天文方(ばくふてんもんがた)高橋至時(たかはしよしとき)に師事し、暦学(れきがく)・天文を修めます。この勉強中に緯度1度の距離が暦学上の問題となっているのを知り、蝦夷地(えぞち)への測量をはじめとして、1800年から1816年まで、日本初の実測による全国測量を実施しました。そして忠敬の没後、1821年に幕府天文方の手で「大日本沿海輿地(よち)全図」として完成されました。 忠敬の測量事業は、当初は個人事業として始められたが、途中で将軍・徳川家斉(いえなり)の上覧(じょうらん)を受けるなど幕府に認められ、結果的には約80%が幕府事業として遂行されました。 忠敬が作成した日本地図は、総称して「伊能図(いのうず)」と言われ、大きく分類すると「大図」(1/36,000:214面)、「中図」(1/216,000:8面)、「小図」(1/432,000:3面)とその他の図となります。このうち、大図は実測図で、これを縮小して中図、小図が作られました。大図作成のための測量は、方位と距離を野帳に記録しながら沿岸や街道を進行する方法で行われました。また、最終の大図1面の大きさはほぼ畳1枚ほどあり、日本列島を214面でカバーする膨大なものでした。しかし、幕府提出図は、明治6年の皇居炎上の際に焼失し、東京帝国大学に提出・保管されていた伊能家控図(ひかえず)についても、大正12年の関東大震災で焼失しました。 現存する大図は、大名家にあった部分的な写図と明治初期に模写された写図等、60数面が確認されているに過ぎませんでしたが、去る2001年3月、米国議会図書館でこの未確認分148面を含む207面(内169面が彩色なし)が発見されました。 |

全国巡回「アメリカ伊能大図 里帰りフロア展」

ナゴヤ・ドームでの伊能大図フロア展(2004/10/31)

伊能大図(札幌 1800)

伊能大図(伊勢湾 1803)

伊能大図(博多湾 1809-11)

伊能大図(長崎 1811-14)

![]()