「風の回廊」伊勢湾・三河湾の風系について

若狭湾から伊勢湾・三河湾に至るこの付近は、本州で最も幅が狭く、かつ大規模な山系に狭まれた地峡帯をなしている。日本付近は冬の北西の季節風と、夏の南東の季節風が代表的な風となっており、日本列島を横切る気流は、陸地の摩擦が最も少ない地峡帯を通りやすい。

したがって、若狭湾から伊勢湾に抜ける地帯は、いわば気流の運河ともいえるジェット効果流が吹きやすい地形を形成している。また、この地帯の中には、前述したように伊吹山地、鈴鹿山脈、養老山地等南北に走る山系があり、地上風は、谷間や山脈の切れ目に収束しやすいため、複雜な 気流系と強風域を作っている。

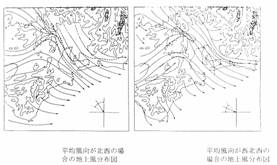

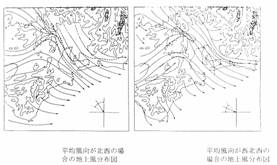

(a)「寒候期の風系」(平均風向が北西または西北西の場合):両方の気流とも寒候期の代表的な風系で、若狭湾から入った北西風と丹波山系の南側から琵琶湖を通つた西風は、伊吹山地と鈴鹿山脈の問の地峡となっている関ケ原地区で収束し、この地峡を抜けた気流は、伊吹山地の山越え気流と合流して、四日市・桑名地方から伊勢湾を出て同湾を南下し、さらに伊良湖水道を通って、太平洋に抜けるコースをたどる。ただし、西北西の場合は、三河湾東部ではかなり強い風となって太平洋に抜けるコースを取る。

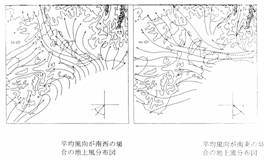

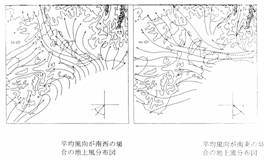

(b)「暖候期の風系」平均風向が南西または南東の場合:両方の気流とも暖候期の代表的な風系で、平均風向が南西の場合は、伊勢湾では―般風と箸しく異なつた風向になるので、注意が必要である。平均風向が南東の場合は、伊勢湾では東から東南東の風となって若干強めとなる。

「寒候期の風系」 「暖候期の風系」

(c)「強風」:各地における 強風の季節別風向と風向別出現頻度には次の特徴がみられる。

・伊勢湾では、秋・冬・春の寒季には西ー北西、夏には東―南東の強風頻度が高く、湾の長軸方向の風(鈴鹿市から伊良湖水道又はその反対方向の風)が多い。

・神島では特にこの傾向が強い。

・志摩半島方面では、南系の強風頻度が高い

・志摩半島を除くと北東と南西の強風はほとんど吹かない。

・三河湾では東及び西の風が卓越する傾向があり、ここでは湾長軸方向の強風が多い。