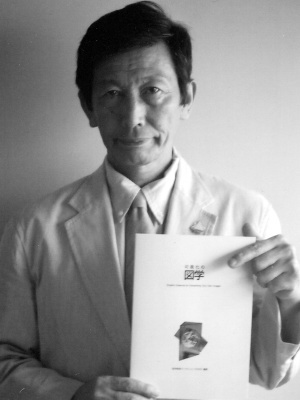

品川 誠 Makoto SHINAGAWA

可視化の図学

私の属する中部支部では各分野を専攻する有志が、新しい図学教科書の編纂に試

行錯誤を重ねながら、今春やっと初版の発行にこぎつけ、早速、新学期からそれぞ

れが担当する図学関連講義で試用を始めています。

新教科書は「可視化の図学」(Graphic Science for Visualizing Your Own

Images、図学教育ワークショップ2003編著)でB5版・91頁・定価1,200円の小冊子

です。内容の検討・原稿の手作り・編集・印刷・製本・価格の設定に至るまでの

ワークショップを通し、改めて見えてきたわれわれにとっての「図学」像について

ご紹介し、皆様のご助言をお待ちしたいと思います。

まずタイトル(書名)を決めるにあたっては議論が盛り上がったものです。「可視

化の図学」というのは日本図学会の趣意に近い広義なイメージかもしれませんが、

さて盛り込む内容をキーワード「可視化」(Visualizing)という視点から再考する

と、従来の図学領域の呪縛から解き放たれたというか、思えば古代ギリシャ以来、

西欧化の近代日本でも綿々と受け継がれ、精密に洗練されてきた人工的なユークリ

ッド系の「図法幾何学」、さらには工学に応用された「製図法」などが旧来の「図

学」領域の根幹となっていたことはその経緯からみても当然なことでしょう。

他方、現代ではヒトを含む自然界はもとより、この世界の大部分を占めるとされ

る「非ユークリッド系」のかたちを、われわれの「図学」は多様な分野の次世代に

どうやって伝えればよいのでしょうか。

近世の大航海・天文時代をきっかけに、非ユークリッド系の地球や天球などを扱

う「球面幾何学」、ルネッサンス期の風景を表現した「透視投影法」、それに古来

謎としてその解明が遅れていた「不可視のかたちの次元」を扱う「位相幾何学」、

さらに近年、小数次元を持つ美しくも奇怪なかたちを扱う「フラクタル幾何学」、

気象など自然現象や株式相場などの社会現象の予測不可能な振る舞いを解析する

「カオス理論」などの新しい学問領域が確立されたことはご承知のとおりです。

これを例えれば古典的な“狭義”の「ニュートン力学」が現代では“広義”の

「量子力学」に統合されて宇宙のマクロから原子のミクロレベルに至るまでの力学

的事象を統一的に説明できるようになりました。同様に宇宙や現実社会を構成する

非ユークリッド世界を直視することで、従来のユークリッド世界を含みつつ、それ

を超える「生きた図学」としての再構築が可能ではないかと。

「可視化」を共有のキーワードとする、その広大なフィールドでは心象風景やイ

ンスピレーションなど不可視の領域に挑むアート・デザイン分野との再会、ヒトの

体や心を透視する医学界などとの交流、さらには「気」や「彼岸」など不可知の世

界を観想する東洋への回帰など、混沌とした中にもダイナミックな動きを図学界に

もたらす予感をタイトル「可視化の図学」に込めたのです。

可視化の方法・手段

さて、そのような広義の図学領域での可視化の方法やその表現・伝達の手段など

はどうなるのでしょうか。古くはラスコー洞窟の手描きの馬の側面図から、紙に刷

られて流布したルネッサンス期透視図法の版画、前世紀を「視覚の時代」と言わし

めたフィルム上の静止画像や動画、そして現代ではデジタル信号に変換された大量

の図像情報が世界を駆けめぐっています。「図」の歴史というのは言い換えれば

「可視化」という、ヒトの尽きせぬ願望を果たすための方法・手段・技術・媒体

(メディア)の歴史とも言えましょう。

私自身でいえば、風や水の挙動を扱う「流体制御」を専攻し、それら流体中の建

築やヨットといった「流れのデザイン」に携わっているのですが、「流れ」という

のは姿が見えず、形が定まらず、容易に乱流(カオス)が発生するという厄介な代

物なのです。その研究も当時は経験則に頼るしかなく、またその可視化・シミュ

レーションとなると風洞・水槽といった大規模な設備が要るという具合で途方に暮

れ、やむを得ずレオナルド・ダ・ヴィンチが「水の流れ」を描いた直感的で定性的

な絵画表現法に倣った次第です。

その後、この分野でのコンピューターの恩恵は目覚しく、以前の非線形近似方程

式を手動で演算するという悪夢をよそに、流れの定量解析、船型設計などのシミュ

レーションを個人でも容易に繰り返して行えるようになり、若いヨット・デザイ

ナーを輩出しています。さらに可視化の新分野である「フラクタル幾何学」「カオ

ス理論」などはまさにコンピューターの高速演算能力の申し子と言えましょう。

こうしてみると、CAD・CGなどのデジタル・プロセスは非ユークリッド世界での

可視化の新たな方法・手段・技術・媒体(メディア)であるばかりか、ユークリッド

世界を構築してきたヒトの脳と手によるアナログ・プロセスと対立するものでもな

く、SCAN・FAX・OCR・NCなどの変換技術によって互いに補完しながら図学領域を拡

大する強力なサポーターになるものと思われます。

可視化のデータ・ベース

ところで「可視化の図学」を標榜するからにはそれにふさわしい図版を多用した

く、先達の類書も著作権を尊重しつつ参考にさせていただきましたが、新しい関連

分野の紹介や、独自の章立てに必要な図版・文章はオリジナルを起こすしかなく、

コンピューターでの検索・入力のかたわら、久しぶりに懐かしい製図用具での作図

というアナログ作業にハマってしまったのでした。

これらの体験から、定番のユークリッド系の図版や作図法の記述など、さらには

非ユークリッド系の新しい「かたち」やそのアルゴリズムなどを網羅し、公開する

「可視化のバンク/ミュージアム」ともいうべきデジタル・データ・ベースを我が

日本図学会の呼びかけで構築できないでしょうか?

会員はもとより可視化を要する各分野の研究・教育者がオンラインでそのデータ・

ベースをアクセスし、寄稿・閲覧・利用できればというのが、まだベータ版として

のささやかな教科書の改訂を控えた我がワークショップの切実な夢なのです。

(本文:37字詰め/73行)

---------------------

しながわ まこと

名古屋造形芸術大学造形芸術学部デザイン学科

大学院研究科教授、社会交流センター長

1943年長崎生まれ、静岡大学工学部機械工学科卒、

九州芸術工科大学研究員

研究分野:風・雲など流れの可視化、建築・ヨットなどのデザイン

所属団体:日本図学会(中部支部長)、

日本デザイン学会、

日本セーリング連盟

E-mail:sinagawa@doho.ac.jp